Дорогой читатель, мы хотим поведать тебе историю, которая сложилась с одной весьма слушаемой в далекое послевоенное время песней. В ней не будет необычных коллизий или сложных переплетений, это лишь простое, но очень искреннее, лиричное и трепетное воспоминание о тех, кто создавал эту песню когда-то для тебя. Они были дружны, ценили и любили друг друга верной и большой любовью и мечтали донести это чувство до своего слушателя и сегодня. И, может быть, их мечта хотя бы отчасти случилась, и тебе стало с ним немного светлее. А расскажут эту повесть люди, которые были и где-то ее героями, совершенно определенно семейными свидетелями, в чем-то хранителями этого предания, и однозначно важной частью обители и судьбы тех, о ком в этом незатейливом очерке пойдет речь.

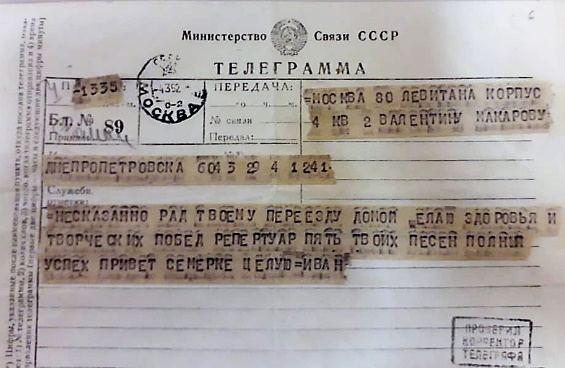

Эту историю лучше автора тебе покажут фотографии, телеграммы и глубоко личные письма ее участников, но главное, их память и память родных им и близких людей: Дмитрия Шмелева, сына маэстро Ивана Дмитриевича, адмиральского внука Александра Васильевича Немитца и дома Врубелей и Игоря Макарова, единственного внука прекрасного мастера, композитора Валентина Алексеевича Макарова.

Итак, в дорогу:

О чем поешь, мотив старинный?

В какие манишь времена?

Там девушка с косою длинной

Письмо читает у окна;

Там клен с красавицей березкой

Растут, не ведая разлук;

Там красотой своей неброской,

Обычный околдует луг…

Игорь Макаров

Это был необыкновенно красивый сентябрьский день, солнечный, янтарный и прозрачный, точно светящийся спелый мед в сотах, сотканных прекрасной молодой женой, которую Шмель чувственно-сильно, словно боясь потерять, осторожно, будто она была хрупкой тайной жемчужиной, прижал к себе и внес на руках в их первую семейную спальню.

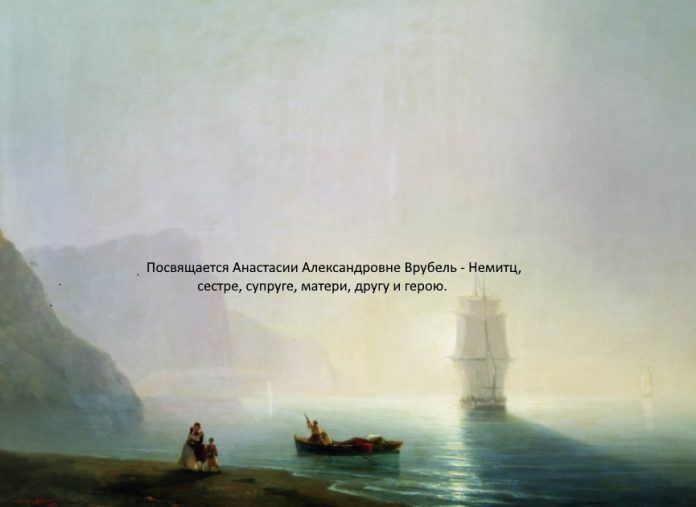

На стене прямо над невесомыми простынями он увидел исполненный теплыми коричнево-бирюзовыми знаменитыми масляными мазками небольшой, примерно 35 на 30 сантиметров, портрет юной, чистой, как анемон, девушки, дивно напомнивший ему его женственную подругу:

— Настя, какая она прелесть, настоящая барышня и так похожа на тебя, моя милая, это кто? — засветившийся догадкой герой неподдельно-восхищенно кивнул на картину, горделивым профилем наблюдавшую за счастливыми новобрачными.

Михаил Врубель. Портрет Настеньки Врубель. Фото с сайта Третьяковской галереи.

— Мама, — трогательно прошелестела нежная Настя и наградила дорогого мужчину влюбленным серебристо-серым взглядом с холста. — Это моя мамочка, Ванюша, я тебе о ней рассказывала, она была самым близким моим человеком, моей самой лучшей подругой, пока не ушла насовсем на Даниловское кладбище. Ушла и оставила нас всех в одном большом горе. Папу, сестер, меня, свою младшую дочь, я была еще совсем девочкой, мне тогда было четырнадцать, меньше, чем ей здесь. А здесь ей только что исполнилось семнадцать лет. Это работа дяди, — молодая женщина с тонкой грустью сомкнула влажные губы.

— Дяди? Твой дядя такой хороший художник? — Иван озадаченно качнул тяжелой царственной головой солиста — однажды став частью далекого и желанного общества, лакированного культурой, он категорически не успевал с осмыслением «новинок » в семье своей ненаглядной суженой.

— Врубель Михаил Александрович.

— Врубель… Михаил Александрович… И все тут, вот так просто. Моя жена — его племянница, а мою женитьбу со стены благословляет написанный им портрет ее матери. — Настена, родная, ты перестанешь меня когда-нибудь вгонять в краску стыда за мою дремучесть? — певец восторженно пропел ей гимн, притягивая ближе к себе свою светлую супругу. — Рассказывай все.

Жена звонко искристо засмеялась в ответ:

— Хорошо, Ванечка, слушай. Дедушка как-то в письме к своей старшей дочке Аннушке, сестре дяди Михаила, сам упоминал об этой его работе. Было это в апреле 1894 года, как раз после семнадцатого дня рождения мамы. Дядюшка возвращался из поездки по Италии, там он сопровождал на лечение Сергея, сына своего покровителя, очень известного тогда мецената Саввы Ивановича Мамонтова, а возвращался через мою родную Одессу, где в то время проживали Врубели, и останавливался в семье у отца, то есть моего деда Александра Михайловича и гостил у них дома до середины мая. Михаил Александрович, я так уяснила для себя из рассказов, к сожалению, уже тогда страдал тяжелым настроением. А мама, его младшая сестренка, она была такая ласковая, чуткая и всячески старалась погасить все его вспышки гнева, особенно в спорах с отцом. Старалась отвлечь его от неприятных мыслей теплом своего сердечка, такая она была для всех добрая. Просила его больше вспоминать поездку, показывать написанные там полотна и рассказывать о них. Мамочку вообще особенно лелеяли в семье, она была настоящим ангелом, причем младшеньким ангелом, а еще и красавицей. И поэтому была любимицей, в том числе и дядиной. Вот тогда он и решил ее изобразить. До этого он делал попытки писать своих родных по фотографиям, умершего братика, например, а вот маму в порыве чувств и в благодарность писал в живую. Так вот, я начала с того, что дед Александр Михайлович упоминал Аннушке в письме, эти строчки я помню наизусть: «Миша привез с собой около двадцати разных видов, им самим написанных во время последнего путешествия, некоторые из них очень хороши. Кроме того, Миша написал у нас портрет-фантазию Насти«.

— Почему фантазию, если в живую? — Иван осторожно вступил словом в ее монолог.

— Ой, как славно, что ты такой внимательный, спасибо тебе, милый, — Настя благодарно зарделась щедрой смущенной улыбкой. — Это на самом деле интересная тема. Ну во-первых, так считала сама мама, что он «вдохновился свободой Средиземноморья», поэтому сперва написал ее с открытыми плечами, которые потом все же пришлось строгим решением родителей закрыть. Но главное вот в чем: он слегка спрямил ее мягкие черты лица, как будто чуток придал им древнеримской строгости, особенно подчеркнул линию ее высокой шеи, матовость кожи. Я понятно говорю? Спрашивай, если не понятно, мой хороший. Попросил ее сделать из ее чудесных волос, какие же они у нее были пышные и легкие, Ваня, прическу в античном стиле. А к ее любимой бирюзовой ленте и к кудрям в челочке, которую она всегда носила, таким воздушным, как будто специально созданным для дядиной техники, их так и называли дома «врубелевскими завитками», в гармонию придумал голубой тон и вот этот как будто под опавшими березовыми листьями орнамент рукавов для платья, которого никогда не существовало. Вот так он и получился — портрет-фантазия моей юной, совсем тогда безмятежной мамули. Разве думалось ей, по какой трудной дороге придется потом пройти изнеженной девушке из успешной семьи?

Настенька Шмелева, дочь Настеньки Врубель, тихо вздохнув, приподняла подбородок и мягко погладила узкой точеной ладонью темные густые пряди, наполненные блеском молодости, своего безмерно дорогого, с сегодняшнего дня уже мужа и прикоснулась «материнским» взглядом цвета растаявшего флюорита к его восхищенным глазам и продолжила…

Настенька-старшая родилась младшей девочкой в образованном и творческом доме Врубелей-Весселей и, как и положено всем участникам рода, была отлично обучена различным наукам и искусствам, среди которых сама для себя выделяла скульптуру, которой и хотела посвятить время. Но в возрасте девятнадцати лет не без сердечного согласия была выдана замуж за море.

Ее супругом и другом жизни стал офицер российского императорского флота, впоследствии капитан I ранга, Евгений Юлианович Ходорович, отважный и достойный герой русско-японской войны. А одному из их сыновей случилось появиться на свет в Порт-Артуре прямо на борту сурового госпитального корабля «Ангара», где Анастасия Александровна, забыв позаботиться о себе, сестрой милосердия усердно и смиренно заботилась о сынах и дочерях божьих. Когда Порт-Артур и гора Высокая были повержены, эта хрупкая изящная женщина с врубелевского холста, мать троих детей моряка, вместе с ними бескомпромиссно манкировав предложением безопасного возвращения в Россию, вслед за мужем-солдатом отправилась делить с ним участь пленника в чужой далекий Нагасаки. И много позже тревожный одинокий православный благовест холодил ей душу подобием японского «счетного» набата.

По прибытии на родину Евгению Юлиановичу и Анастасии Александровне были всемилостивейше пожалованы медали за храбрость на Георгиевской ленте с правом ношения на груди. Ласкаемые светом, друзьями и морским воинским братством, с большими добрыми надеждами они вернулись к мирной жизни на охрану границ отечества. Но в 1913 году Настя Ходорович, сутью своей та же нежная и беззащитная Настенька Врубель, с великой скорбью похоронила Евгения Юлиановича, отца своих пятерых детей.

Такой глубоко уставшей, но отчаянно упрямой и сильной, и все еще восхитительно прекрасной: стройной, ясноглазой, с собольими бровями и «воздушными врубелевскими завитками » во второй раз встретил ее Александр Васильевич Немитц, блестящий морской аристократ, встретил, любя непреходящей, неутрачиваемой, бесконечной огромной любовью.

Солнечным янтарным, словно созревшие медовые соты, сентябрем 1917 года Анастасия Ходорович обвенчалась с адмиралом Александром Немитцем в адмиралтейском соборе южного черноморского города Севастополя. А в девятнадцатом году в Одессе под дамокловым мечом гражданской войны она подарила ему крошечного ангела, последнего их ребенка, самого оберегаемого и любимого, прелестную дочку Настеньку-младшую.

Робкую ласковую девочку, над которой без всякого сочувствия нависли грозы революционных потрясений и сталинских расправ. Все эти бурные силы адмиральской семье пришлось ощутить на себе и выстоять. Выстоять чудом больших чувств хозяев этого богатого на любовь обиталища, которое своим мужественным сердцем стерегла девушка с портрета на стене.

Настенька Врубель. Фото из архива Натальи Легоньковой.

Золотой свет брачной комнаты медленно угасал за осенним московским окном. В стекло крупными брызгами просился дождь. Иван не спеша зажег свечи и внимательно посмотрел на жену. В ее темных от памяти, блестящих глазах дрожали капли:

— Ваня, как хорошо, что мы именно сегодня о ней говорим. Ах, Ванечка, как мне ее не хватало все эти годы, никому не догадаться. Ведь отцу ее не хватало еще больше, до безумия, он даже заболел, когда ее не стало, и с этого времени я старалась ему хоть чуток ее заменить. Старшие ее дочери, мои сестренки, окончили Смольный, а для меня уже Смольного не было, она сама была мне и воспитателем, и педагогом. И шитьем, и фортепиано со мной занималась, и на рисование меня водила, я брала уроки живописи, правда, я обожаю писать маслом, Ванечка, и в балет, благодаря которому мы вместе, отдала тоже она. А главное, она меня очень любила и учила любить всех… и тебя тоже.

Настя Шмелева. Натюрморт. Из архива Натальи Легоньковой.

— Настена, родная моя, я так благодарен этой женщине, если бы ты только знала, что я слов найти не могу, как это высказать, за это ваше сердце, за твою любовь, за мое счастье, ну что ты, Малыш, дай сюда глаза, не нужно плакать, дальше будет только радость, обещаю тебе. — Иван вдруг прикрыл ей рот своей теплой рукой и с трепетной нежностью и растущей пылкостью тесно прижался горячими губами к сверкающим безнадежным серым жемчужинам…

Вот так неожиданно маэстро Ивану Шмелеву случилось узнать об обязывающем родстве в день собственной женитьбы. Вице-адмирал, которого супруги вместе с Настиными сестрами оставили праздновать великую радость в соседней комнате за стеной, навсегда доверил ему свою драгоценную девочку. Он все для нее сделает, обязательно осчастливит ее, вот уж это ему совсем несложно. Об этом чуде, произошедшем с ним, он сразу же написал отличному другу, композитору Вале Макарову, в те дни обретавшемуся именно на Черноморском флоте, командующим которым когда-то был его величавый тесть — морской укротитель, и, конечно, упомянул о сказочном художнике Врубеле, которого оба приятеля почитали за своего хранителя, потому как весьма довольные удачными выступлениями перед сеансами, уходя, кивали его затейливо выложенной мозаике «Принцесса Греза» на их творческом довоенном пристанище — кинотеатре «Метрополь».

С тех пор прошло шесть лет. Мастер снова и снова вспоминал историю девушки с полотна — у его почитаемого адмирала собирался солидный юбилей. Певец остро нуждался в хорошей песне, а значит, и в любимом друге и авторе, с которым так давно не пел, да, признаться, и не разговаривал о самом главном. Хотя отчаянно о нем скучал, до боли в сердце, но отчего-то никак не складывалось…

Валентин Алексеевич Макаров появился на свет в августе девятьсот восьмого самым настоящим волгарем. Его трогательно и лирично почитаемый им малый родимый край уютно и надежно устроился на правом берегу глубокой и могучей красавицы вдали от железных дорог и широких магистралей. «Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Сонные деревянные избы с кружавчатой приволжской резьбой, шумные торговые лавки с соленой чехонью да душистыми калачами, двухэтажные каменные «пряничные» хоромы местной купеческой «знати», четырехкупольный затейливый барочно-псевдорусский Троицкий храм, с двумя приделами и бесконечными тайными подземельями, хранивший в своем чреве чудесным образом явленный однажды образ Казанской Тетюшской иконы Богоматери, в котором семнадцатого числа того же месяца по старому стилю малой был окрещен. А еще деревянная острая татарская мечеть, ледяные быстрые родники-водопады, озерцо, приютившее на своем берегу старинный погост со своей одинокой церквушкой — все то, что хранит историю отечества приняло его в свои крепкие руки. Здесь текла Волга…

Музыка Валентина Макарова, текст Ивана Здоровенко, поет Георгий Виноградов: «Родимый край».

Именно благодаря ей на рубеже веков городок Тетюши трудился в обороте зерна, хлеба, на рыбном промысле. Великодушная река давала кров и кормила своих жителей. В пору летних и осенних Казанской и Воздвиженской ярмарок складывались промышленные династии, зарождалось щедрое российское меценатство: строились больница, храм и гимназия.

Музыка Валентина Макарова, текст Якова Белинского, поет Иван Шмелев: «Как у Волги у реки».

Под опекой купца первой гильдии Петра Васильевича Серебрякова и его сподвижников Колсановых детишки служащих рыболовецких бригад получали свое образование, в том числе обучались игре на народных инструментах. К ним в ансамбль подстраивался и Валек, приезжавший к деду-крестьянину на летние дни и с первых своих шагов цепко взявший в свои ладошки музыку (к тому времени отец — немалый гуру по рыбному делу, автор многих тематических «путеводителей», уже служил в столице). На широких разливах сильной величавой реки проходило светлое музыкальное отрочество впечатлительного мальчика, когда волжский тетюшинский кров собирал под своим эфирным, синеглазым, как у героя, шатром всю макаровскую «артель». Под батину раздольную гармонь да материнское мастерское, весьма профессиональное пение он вырастал. Ступая на высоченный обрыв над могучим прибоем, поглощая огромными лазоревыми глазищами величественное небо, вдалеке сливающееся с сильными волнами, размышлял о будущем, старался с волжским размахом принимать решения, в дерзких порывах юности своей мечтал. А потом вдруг торопился домой перебирать клавиши инструмента, который обязательно станет его судьбой. Его отец Алексей Варфоломеевич, в прошлом всеми уважаемый служащий здешнего хозяйства, нынче уже москвич, по традиции расцвечивая свою судьбу красками музыки, сам выучился играть на фортепьяно на зависть всему русскому, татарскому, чувашскому поселению городка-невелички и в своем роде в качестве вызова талантливому старшему родителю, первому специалисту на главной улице по духовым клавишным.

В старинных Тетюшах немаленькая семья Макаровых была знаменита своими полноводными широкими, как и сама мать русской земли, концертами из двух отделений. На них в первой части звучала высокая музыка «могучих кучкистов», редкие произведения Мусоргского, Даргомыжского, Аренского. Отец парнишки, научившись играть на пианино, приобщил к этому своего любимца-наследника, отлично подбиравшего мелодии по слуху.

Второе отделение макаровских вечеров отводилось под песни. И тут главными героями становились наследная гармонь деда Варфоломея да акварельное серебристое сопрано матери Елизаветы Назаровны. Под распахнутыми настежь окнами летними сумерками собирались жители и заслушивались живыми яркими перепевами талантливой творческой семьи, важнейшей частью которой полноправно ощущал себя Валентин.

А неподалеку в сельской усадьбе «Долгая поляна» дворян Молоствовых, являвшей собой хозяйский плод гармонии природы и человека, молодая и удивительным образом не слишком притесненная по причине хорошей дружбы с Надеждой Константиновной Крупской революционными потрясениями вдова бывшего владельца Елизавета Владимировна ратовала за общее просвещение. Поддерживая связь с культурной элитой России, добрейшая аристократка общалась с потомками Пушкина, Львом Толстым, женой Чехова, с Цветаевой и Булгаковым и даже после октябрьских событий пополняла, ставшую общественной, библиотеку и вела бесплатные музыкальные занятия во флигеле под жасмином для способных детей своих соседей. На такие уроки, желая подтянуть фортепьянные навыки, получаемые от друга семьи преподавателя астраханских музыкальных классов Лидии Ильиничны Кравченко, и раскрыть сакральную данность — вкус, чтобы ярче блеснуть на концертах, временами заглядывал и будущий композитор.

Там гармонист по свету бродит;

Тальянка плачет и смеется;

Там каждый в музыке находит,

Что в его сердце отзовется.

Игорь Макаров

А после этого счастья в своем вдохновенном детстве чувствительный, восприимчивый, привязанный к этим душевным традициям, к берегам своей реки, он с великим энтузиазмом возвращался домой в столицу за музыкальным образованием для того, чтобы после спеть своей священной Волге всю свою любовь: «Ездил на пристань посмотреть Волгу-мать широкую. До чего же она прекрасна, люба золотая…»

Валентин, молодые мысли. Фото из архива Таисии Макаровой.

В. МАКАРОВ – 1 ДУМА НАД ВОЛГОЙ. СЮИТА РЕКА-БОГАТЫРЬ

Музыка Валентина Макарова, текст Якова Белинского, поет Алексей Королев: «Дума над Волгой».

И так бы все сложилось, нет никакого сомнения, да только наступил сорок первый год. И командир запаса, старший лейтенант Валентин Макаров, отправился песней и звуком сражаться за безмерно дорогую страну в другие, прежде неведомые ему края. Так, в самом начале войны он поступил в распоряжение 4-го отдела Политуправления Черноморского флота и совершенно пропал…

Именно здесь его захлестнула нежданная-негаданная, но очень неотступная, большая страсть, согревавшая, питавшая его силы, вдохновлявшая на лучшие мотивы в творчестве. Эта его огромная, какая-то безграничная, почти неуправляемая любовь к морю, вырвать которую из него можно было только с сердцем. Любовь, которая будет с ним до того самого золотисто-кленового дня в первоначальной осени, когда вдруг так по-предательски внезапно прервется его путь по жизни.

Попав в севастопольский Дом военно-морского флота, маэстро сразу принялся писать опусы для новообретенной семьи. Семьи другой, в которой увидел строгость, иерархичность, дисциплину, даже некоторую торжественность, кредо которой были честь и достоинство. В этой семье присутствовал подвиг, и этот подвиг был ее каждодневным трудом. А в ее братьях за на первый взгляд кажущейся сдержанностью скрывалась еще большая, более глубинная страстность. Страстность силы волны, жгучести соли, крепости ветра и какой-то влекущей бездонности. Он принял это жесткое бескомпромиссное необсуждаемое обязательное мужество, этих людей, его героев. С бьющимся сердцем схватился за особенную честь, так он это чувствовал, говорить с ними о своем восхищении и любви.

Зимой сорок первого-сорок второго в воюющем городе из-под его руки выходят «Все убито, ваших нет», «Варежки», «Баллада о летчике Кузьменко». Эти песни, как воздух, и дальше поддерживают ослабленные легкие Черноморского флота в разоренном, почти уничтоженном до самой кромки земли Севастополе. Сглотнув ком воинской беспомощности, ничуть не заботясь о собственной безопасности, мастер выступает в соединениях действующей армии на концертах и митингах для фронта, для победы. Широкая пульсирующая душа волжанина рвется на боевые корабли. Там он вместе с актерами исполняет свои выношенные и выстраданные: «Черноморцы, как дела?», героический эпос «Песню о Севастополе», «Балладу о пяти Черноморцах». Дарит вновь прибывшим прекрасную лирику «Черноморец молодой». И для всех на «сладкое» для бодрости и веселья шутку «Краснофлотская гармонь». В сентябре сорок второго за свой гражданский и военный подвиг маэстро получает медаль «За боевые заслуги», а немногим позже «За оборону Севастополя».

Увлеченный незабвенной теперь для него темой вместе с коллегой и сослуживцем Юрием Михайловичем Слоновым, ставшим безо всякой фигуры речи очень дорогим соратником, так сблизили их бризы и боры, наконец-то создает большую форму, о которой давно мечтал — оперетту «Любовь моряка». За что их актеры, не залезая за лишними словами в карманы фольклорных познаний, авторскую парочку шутливо прозвали «Черноморскими Фримлем и Стотхартом» (композиторы мюзикла Роз-Мари). Эта была дерзкая попытка музыкантов рассказать целую повесть о больших и светлых переживаниях соскучившимся по этой истории воинам. Дерзкая, потому что ставить и петь ее было некому. И даже в этой ситуации мастера архиодаренно справились с их мастерской задачей на войне, так сильно было желание. Личный морской состав увидел эту нежную музыкальную комедию, очень пылко исполненную ему силами самодеятельных артистических групп.

Валентин был нужен и незаменим здесь. Но, погруженный доверху в идеи, он все же всегда-всегда помнил о притесненном скудным репертуаром товарище своей звонкой киношной молодости. Его песни многообразного художника стали очень желанными и ожидаемыми солдатами, и, получив быстрые крылья, листовками полетели по фронтам. Особенный репертуар в таких посланиях он сам с большой теплотой отравлял в ансамбль НКВД на Дзержинского, 12, где в Центральном клубе перед боевыми выездами его томительно и радостно получал его Ваня. Учил одним взглядом, так знаком был ему родной макаровский стиль, стиль сподвижника, пожалуй даже сообщника, а точнее, его лучшего партнера. А потом вез своим воинам и слушателям в окопы да блиндажи, в леса да чащи под липкий дождь и жесткое солнце. И до дрожи пронзительно искренняя, чистая, честная музыка его друга превращала блиндажи в бастионы, чащи в рощи, а солнце начинало ласкать и греть…

Сколько тогда он спел его, Валиных, песен. И под погибающим родным Воронежем, и под распластанным через всю войну Ржевом, и в зажатом стальным обручем Ленинграде. Иван тоже всегда-всегда помнил о своем композиторе.

А вот сегодня в сорок девятом в ЦДРИ тот, снарядившись киями, шел, заведомо зная, что утопит зарплату, сдаваться певцам и поэтам в американку — у известных и публичных было принято исполнять друг перед другом в доме искусства ритуальные танцы. Второй, любимчик фортуны и игры в шары, набив борта абриколями, широким жестом победителя распахнул дверь бильярдной и внезапно попал карим горячим взглядом в бездонный и синий, как море, взгляд своего автора. Автора, с которым очень давно не виделся, и тут ему остро подумалось: «Я ведь умереть за него могу, а Валентин Алексеевич теперь пишет большую музыку, говорят, его за какую-то сюиту, что скоро нам предъявят, будут к большой премии представлять. И исполняет ее Георгий, настоящий тенор, самый лучший, я бы был композитором, тоже выбрал был для лирики тенора, а из теноров, наверное, именно его. А мне на скорых правительственных форумах придется про комсомол и Конституцию». И вслух кивнул:

— Привет, Валентин! — и царственно отправился по коридору. — Здравствуй, Ваня, — Валентин расстроенно посмотрел вслед уходившему другу бесконечными глазами: «Он недоступен теперь совсем, мой Ванька, настоящий премьер стал, в конкурсах премии берет, в оперу вернулся, видел его в «Дон Жуане», не подойти никак, девушки подход отрезали, красавчик-баритон, в Польше да Болгарии по полгода выступает, а главное, для него пишут Листик и сам Фа-си-ля Си-до, он расписанный по нотам барин, что просить его спеть ну хоть о море и не решишься так сразу».

В партии красавца Дон Жуана. Фото из архива Дмитрия Шмелева.

И как-то разом понял, что больше его никуда не отпустит:

— Иван, ну что ж мы так, как будто чужие совсем, черт везучий, оглянись, друг любимый! Опять всех расстрелял в «гардеробной»?

Два песенных титана, два растерянных прежде друга, в резком порыве очень крепко нашлись, и проступившие от напряжения слезы одним появлением раскололи тяжесть холода после расставания:

— Ну, здравствуй, Шмель!

— Здравствуй, Валек!

Синие глаза за черными ресницами

Их добрый рассеянный взгляд;

Жду вас долго, дни идут вереницами

Знаю я — вы вернетесь назад.

И кого бы Вы в жизни ни встретили,

Если б даже пришлось полюбить —

Карих глаз, ребячливых, приветливых,

Синий взгляд Ваш не сможет забыть.

Серафима Макарова

Светила лучезарные Луна и Солнце, «яхонты» ясные Флюорит и Янтарь, чистые дорогие образы — это все они, прелестные жены влюбленных в них мужчин, Анастасия и Серафима, накрывали на «разузоренную» абрамцево-кудринской резьбой кленовыми завитками столешницу из грецкого ореха старого обеденного столика на кухне генеральского дома на Малой Тульской улице Москворецкого района столицы, где уютно себе разнежился голосистый шмелиный рой.

Медово-кареглазая женщина-девочка, хохоча искрами золотистых огоньков, широко со звоном расставила праздничные бокалы к смолистому коньяку, по рангу заступившему по центру. Но тут фиалково-сероокая ее подруга, обладающая более щедрой, чем встречается в природе, радужной палитрой глаз — их лунностью, способную освещать путь ближним своим даже в ночи, вдруг ее мягко прервала: «Семерочка, достаточно этого.» И, вынув из подоконного холодильника мерцающий графин арктических температур, осторожно примостила его на угол. Обезоруживающе кроткая, но вовсе не беззащитная женственность ее приручала к себе даже самые дикие нравы. Хозяйка обители переплелась руками танцовщицы с крылышками «пылающего ангела» — своей гостьей: «Пойдем, моя хорошая, им, нашим самым преданным и лучшим, сейчас очень нужно побыть вдвоем, а я покажу тебе что-то прекрасное, то есть я надеюсь, что это прекрасно, я покажу копию картины, написанную моей мамочкой с полотна моего дядюшки про «Шестикрылого Серафима «, она как раз про тебя, про твои неиссякаемые краски в душе, дорогая, она висит у нас в гостиной, » — и увела свою весеннюю подругу за собой.

Лишь они растаяли за малиново-дымчатой витражной дверью, словно пылкие зорьки, завлекающий ледяной графин со «Столичной» был определен в предусмотрительно заготовленный и извлеченный из-за пазухи одним из участников вечерницы главнейший в истории человечества стакан из шестнадцати ровных поблескивающих граней. И уже оба героя, не сговариваясь, как и прежде, почти затылком или тем, что располагается в его глубине, чувствуя ближнего, сняли с левых бортов своих гардеробов медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» (Это были не самые великие их награды, но определенно самые ценные для них). И крепко соединив шелковые муаровые «Гвардейские ленты» на пятиугольных колодках, утопили их в лоне граненого сосуда. Деспотичные грозные лики «близнецов» с аверсов встретились, словно скрестились лучи восходящего и гаснущего прожекторов, и латунный свет наполнил стакан небывалым золотым огнем огромной страстной памяти, из которого, как из маяка вечности, тут же вспыхнуло вдохновение!

Друзья снова были вместе и уже знали, что должны теперь делать. Сперва нужно срочно поменять досадные кии на ручные удочки и отправиться к волнам и берегам на побывку к воспоминаниям.

«Творческие» встречи (В. Макаров, А. Яковенко, И. Шмелев с дочкой).

И вот уже щедро выкрашенная в морской сине-мороженный цвет знаменитая «Красная стрела» увезла счастливо обретших друг друга коллег-музыкантов, доверху наполненных искристыми блеснами, крюками, лесками, струнами, линованными в нотоносец листками, и сопровождающий этот ансамбль фигурно-кленовую по-женски изогнутую гитару светло-кремового оттенка, на холодную ершистую Балтику, что поближе к Петергофу. А именно в небесным провидением и человеческими силами сбереженный в беспощадных баталиях на его рубежах в роковых сороковых восхитительный Ломоносов, еще в прошлом году носивший звонкое причудливое «померанцевое» имя Ораниенбаум, где сегодня гостям было уготовано отличное местечко с заказанной погодой и клевом.

Эти послевоенные просторы певцу были бесконечно и трогательно дороги — когда-то он в статусе мажора Второго конкурса артистов эстрады вместе с Леонидом Кострицей, Германом Орловым, неугомонными хохотушками Людой Лядовой и Ниной Пантелеевой и своим главным самоцветом, драгоценностью абсолютной цены, своей милой сердцу женой Настей были загружены в аккуратненький американский «Дуглас» и отправлены в разбитый вселенской бедой Петергоф на большой праздник счастья возрождения 25 августа сорок шестого года. «Мне на всю жизнь запомнился концерт, который состоялся на открытии парков и фонтанов Петергофа. Еще не все, как говорят, имело вид, но сколько радости было на лицах многих ленинградцев! Вот тогда я по-настоящему проникся пением Ивана Шмелева. Он имел огромный успех у зрителей и поэтому много гастролировал по стране», — великодушно раздавал тогда о приятеле комментарии Герман.

— Милый Герка, мы часто видимся на гастролях и всегда говорим об этом прекрасном чувстве торжества над разрухой, — когда путешественники-рыбаки вышли на берег вдохнуть моря, Иван, опустив кареглазый взгляд на узорчато-взбитые стальные волны, рассказывал Валентину страницы тех дней из сокровищницы своей памяти. — Наши силы людские неисчерпаемы, наше участие в этом тоже было, и мы гордимся, да гордимся этим, и ничего нет в этом постыдного и высокомерного, Валек. Мы в тот день всей командой лауреатов воспевали апофеоз победы. А после концерта вместе со своими слушателями гуляли и по Петергофу, и по отлично сохранившемуся Ораниенбауму, восторгались великолепиями дворцов, я впервые, наверное, увидел и удивлялся: разве бывает такая изысканная красота? И говорил жене: «Ах, Настена, моя королева, ну вот нет у меня возможности сделать тебя хозяйкой всего этого, ведь я-то не король». А она прижималась ко мне и глядела в глаза так восхищенно: «Ты для меня только король, Ванюша, самый настоящий король, а разве бывают другие короли?». А я тут же ловил ее на словах: «Раз так, дорогая, тогда королю нужен королевский подарок от его королевы, ты готова его сделать, не задумываясь, без расспросов?» — «Готова, Ваше величество». — «Королю в королевстве нужна принцесса». Принцесса у меня появилась через девять месяцев. Мы тогда были безоблачно счастливы, Валентин. Безоглядно. — Иван вздохнул, не договаривая другу, что только сложные непростые мысли о том, что пережилось этими местами в предыдущие жесткие годы, присылали на лазурный летний праздник легкие нахмурившиеся облака непростых воспоминаний.

23 сентября 1941 года немцы заняли Новый Петергоф. Русские в начале октября активно старались прорвать линию вражеской обороны, но выделенные для этого вымотанные и обезоруженные части 8-й армии даже «по-канцелярски» не подготовили к этому сложнейшему действию. 5 октября за несколько часов приказом командования в аврале и горячке был снаряжен и выброшен на берег морской Петергофский десант из корабельных комендоров, электриков, минеров. Адмирал Владимир Трибуц, писавший об этой забытой военной драме, акцентировал: все эти воины, солдаты, люди шли на невыполнимую миссию добровольцами. Целью этой гибельной ночной высадки было отвлечение на себя большого потенциала недруга и прочищение фарватера по южному побережью для беспрепятственного прохода судов по морскому каналу в том числе с возможной эвакуацией ценностей, которых по причине их циклопических масштабов не смогли вывезти по земле: «Самсона», «Неву», «Волхова», «Тритонов» с Большого каскада.

«24 часа. Сегодня полнолуние. Море серебрится. Ночь такая светлая, что на берегу можно разглядеть каждый камешек», — это слова из заметок редактора журнала «Звезда» Петра Капицы: «Немецкая артиллерия обстреливала Кронштадт беглым огнем. На телеграфе я видел плачущих женщин, которые посылали телеграммы мужьям о гибели детей. Город встревожен в ожидании обстрелов и бомбежек». Грузились герои в ветреной тишине, приняв гордое решение одеться в свое черное, моряки отстояли даже бескозырки, такими их лучше должны были запомнить враги, «черной смертью» должны были они явиться им в последние минуты. В заливе, куда произошла высадка, маневрировали корабли, отвлекая на себя внимание неприятеля. Но их действия не были просчитаны и скоординированы командирами, отвлекая от одних десантных катеров, они привлекали к другим. У причала дворца Монплезир просвечивала всеми забытая мель, суда нарывались на нее, не в состоянии подойти к берегу. Бойцы, храбро выпрыгивавшие в пронзительно-металлическую воду, попадали под прямой губительный огонь немецких батарей.

Репродукция картины Владимира Серова «Балтийский десантник». Фото из свободного источника.

Плана дальнейшего боя на берегу в этой истории не существовало. Лишь мимоходом предлагалось: поддержку десанту окажет давно уже окруженная и обескровленная все та же Восьмая. Ее артиллерия в последних конвульсиях пыталась помочь разбитому отряду, но сигнальные ракеты русских и немцев были похожи и направление продвижения моряков артиллеристы угадать не могли. Первыми отважных бойцов встретили немецкие береговые стрелки. Наши радисты погибли все до одного, какую-либо связь беспомощно пытались наладить с помощью голубей, но напуганные громом орудий птицы забивались в щели и дупла. Десант был потерян. Наутро немцы насчитали на балтийском берегу почти 1600 убитых советских солдат. «Живые, пойте о нас!» — такой запиской, найденной в закопанной гильзе на территории происходивших здесь боев, простились с родиной и соотечественниками воины Петергофского и Стрельнинского десантов.

Музыка Валентина Макарова, текст Евгения Долматовского, поют Анатолий Орфенов и Георгий Абрамов: «Широки поля под Сталинградом».

19 января сорок четвертого года окрепший силами Ленинградский фронт вышел на штурм противника и вернул стране Новый Петергоф. А после шли отчаянные, но полные высоких надежд труды по возвращении ему былого лоска, статуса, славы, а может быть, даже дыхания. Чистым мирным августовским днем сорок шестого включением тридцати восьми фонтанов в сто двенадцать свежих полноводных струй ансамблевый парковый комплекс Петергофа начал отсчет нового времени, своей второй судьбы. И живые артисты, среди них, конечно, Иван, в тот день пели о погибших, о тех, которые просили об этом, и о тех, кто не успел попросить, и о тех, кто остался вместе со всеми и не ушел. Пели и уже знали — на следующий год усердиями и подвигом большого скульптора Василия Львовича Симонова откроется самый прекрасный и главный в их ряду — «Самсон».

Приехав в Питерские владения с Валентином вовсе не случайно, Иван печально-нежно смотрел на вдохновляющие поэтичные силуэты изящных башен, куполов, кораблей, и еле приметные судороги болезненности пробегали по его красивому одухотворенному лицу. Он думал о жене, о ней во время войны, в то время она была артисткой балета в их группе, когда в «юном месяце апреле» они ансамблем уже в третий раз отправились с выступлениями в окольцованный врагами Ленинград по новой «безопасной» будущей «Дороге победы» и не смогли из этого «коридора смерти» вовремя выскочить.

Их бригаду крепко и без антрактов обстреливали, пути плавились и рассыпались на глазах, запасы провизии выдохлись до крох — им давно пора было быть дома в Москве и репетировать новые программы для армии. А пришлось куда-то долго вязнуть ногами под мокрыми ранневесенними неласковыми порывами погоды. Танцорам, растратившим свой пыл во время представлений, досталось сильнее и больнее. Настя к концу третьей недели совсем ничего не весила.

Иван уговаривал ее съедать его паек. А она, упрямая адмиральская девочка, сперва упиралась, отказывалась, любя и жалея мужа, а потом вдруг трогательно и почти беспомощно молча улыбалась, словно хранила что-то далекое от Ивана на сердце, и вдруг больше не противилась, и ничего не говоря, просто бесконечно благодарно смотрела на него своими, слава богу, все еще лучащимися серебряными глазами и с трудом проглатывала кусок, будто испытывала какую-то вину, которую он раздосадованным чувством угадывал в ней. А после преданно гладила ледяными ладошками, почти не хранившими тепло, под намокшей от забившегося в нее еще не растопленного апрелем снега шинелькой его всегда горячие руки и слегка отогревалась этим его пламенем.

А он кусал себе губы в кровь от напряжения и страха за нее. Она становилась прозрачней и белее той самой простыни, в которой они, счастливые, прятались всего полгода назад в сентябре сорок второго, когда молодой женой он внес ее в их супружескую сень к портрету ее матери: «Анастасия Александровна, я уберегу Вашу дочь, я разорвусь, но уберегу, верьте мне», — обещал он себе в эти минуты, отгрызая заусенцы с огрубевших, ставших жесткими от недобрых дождей и ветров, пальцев.

Влюбленный муж. Фото из архива Дмитрия Шмелева.

И в беспомощности перед ситуацией, в поисках какого-то проблеска, слепо тычась в любые пути, вдруг пришел к Нине Поставничевой, своей постоянной подруге по сцене, так удачно складывались, сливались их голоса, а может быть, и сердца чувствовали музыку, что они пели вместе, в унисон? Как бы то ни было, он всегда доверял ей. Пришел, сел напротив, прижал тяжелую голову к белому замку из стиснутых сильных кистей и прошептал что-то бессвязное, потому что осмысленное все уже было пройдено мыслями давно. Она, тоже ставшая неестественно легкой для певицы-солистки, вдруг настойчиво протянула ему словно ждавший наготове небольшой слегка пахнущий кондитерской, свежими силами и надеждой цветной сверток:

— Ваня, это шоколад, ты не спорь, пожалуйста, так нужно, мы поссоримся, если ты не возьмешь, балеринам тяжелее всех.

— Нинуля, моя хорошая, славная командирша, Ниночка, я же буду последней скотиной, если возьму это у тебя, — Иван оторвал голову от рук и сомнительно-недоуменно покачал ею.

— Возьмешь, Ваня, так жизнь устроена, — она довольно звучно приказала ему своим полноводным красивейшим меццо, а потом вдруг мягко, чувственно добавила: — Ванюша, милый, я крепче, чем Настя, и я в блокаду тут уже была в сорок первом, у меня есть опыт, вот я даже запаслась НЗ, я вполне себе сильная, ты же видишь, какая я сильная, и, Ванечка, я хочу петь, очень хочу, так хочу, что мне уходить куда-то не туда, ох, как рано, я выдержу все, а ты ради нее сам уже ничего не ешь, и тебя сквозняком сносит. Я же все вижу и мне это больно видеть, я оставлю этот шоколад тут все равно, даже не противься, если ты его не возьмешь, он просто пропадет и все, — и молодая тонкая женщина с шоколадными, как и ее спасительный подарок, горько-сладкими карими глазами еще решительнее, чем протянула сверток, встала, чтобы уйти:

— Ванечка, ей очень плохо сегодня, я знаю, но на самом-то деле, она самая счастливая на свете, твоя жена, а ты должен спасать любимую женщину, и эта женщина, так уж получилось, что не я.

Летом солистка ансамбля НКВД Нина Константиновна Поставничева, обладательница изумительного меццо-сопрано, готовая отправиться в путь к своей мечте, успешно была зачислена на отделение сольного пения в Московскую консерваторию, ту, что когда-то окончил Иван. После они обязательно встретятся на эстраде и споют еще не один вдохновенный дуэт, и Иван специально запишет для своего верного партнера по сцене и фронтовым дорогам очень хорошую песню своего дорогого Листика, Константина Яковлевича Листова.

По фронтовым дорогам (К.Листов — А.Никифоров)

Музыка Константина Листова, текст Александра Никифорова, поет Иван Шмелев: «По фронтовым дорогам».

А в эти экзаменационные июньские денечки, теплые, сытые и ослепительно солнечные, в День рождения Ивана Настенька с трепетом призналась мужу в своей важной, сокровенно оберегаемой сердцем загадке: всего через шесть месяцев она обязательно подарит ему его такого желанного Митьку…

Вот в таких потаенных, тревожащих, почти святых воспоминаниях, истосковавшись по эпохальным и для своей страны и для своей души камням, песку, водам, сегодня в сорок девятом Иван привез Валентина сюда на Балтику, догадываясь о его такой же потаенной глубокой грусти по морю.

По утрам их будил зачаровывающий шорох льдин, а вечерами свет маяков, такой ранний в здешних местах, волновал, неотступно тянул за собой. Друзья ходили гулять вдвоем — рыбалка из-за неуемных штормов никак не выходила — зато много разговаривали и становились еще неразлучнее. Мрачные косматые зимние циклоны на мгновения перебивались ясными мартовскими небесными проталинами. И вдруг на несмело пробирающемся через облачные преграды солнце как город-чудо «в царстве славного Салтана» проступал Кронштадт — герой военных событий и русской корабельной истории. Что-то секретное, влекущее и очень музыкальное было в его дальних очертаниях. Приятели завороженно наблюдали, и им обоим чудилось, что явно видят вновь сказочно зазолотившийся шлем Морского Никольского собора, корабли, горделиво шествующие по акватории города и бронзовый образ храброго его хранителя.

После, надышавшись просторами и солоноватыми брызгами, слегка озябнув, возвращались в теплую комнату, где уютным шепотом потрескивала натруженная печь да пел сверчок. А со стены указующим жестом их приветствовал портрет-фотография вовсе не врубелевского исполнения — кронштадтский памятник блестящему адмиралу российского флота Степану Осиповичу Макарову. Памятник-величие. По трем сторонам его постамента барельефы прославляли подвиги человека-патриота — знаменитый взрыв турецкого авизо «Интибаха» — в январе 1878 года он провел первую успешную в истории минного оружия атаку торпедными катерами на внешнем Батумском рейде; арктическое плавание ледокола «Ермак» до Земли Франца-Иосифа, сконструированного под началом вице-адмирала; гибель броненосца «Петропавловск» в Желтом море в последний день, когда главнокомандующий вышел на бак своего знаменитого флагмана. На гранитном пьедестале стремительный флотоводец силами равен могучему тихоокеанскому ветру, распахнувшему его шинель, но к ногам уже подполз хитрый японский дракон — волна, готовая увлечь его за собой в небытие, и с ней он окажется бессилен. Но твердая рука моряка до самого последнего момента будет указывать направление курса и цель своей эскадре.

Блестящий адмирал. Фото из свободного источника.

— Этот мой однофамилец очень любил эти места, до отправки на русско-японскую он был губернатором и главнокомандующим Кронштадтского порта. Жители его очень чтут, — узнав на фронте легенды о любимой стихии, Валентин Макаров весомо комментировал сюжет на фотографии.

Ваня согласно кивал, неспешно подойдя к древней расчерканой сетчатыми «вантами» стене, снимал пожелтелый снимок и, ближе присмотревшись к нему, дополнял:

— Он не только твой одноименник, еще он важен для одного важного мне человека, того самого, ради которого я и привез тебя сюда на берег, чтобы о нем рассказать. Этот человек написал целый труд о Макарове: «Исследование русско-японской войны на море периода командования флотом адмирала Макарова». Рисковал вызвать на себя немилость начальства, когда осуждал непрофессионализм флота, ужасное отношение к солдатам, о том, что не могла победить эта война у русских при таких командирах без этого адмирала, говорил и не без горечи: «Его послали туда, когда дела российские стали совсем плохи, и это был конец«.

— Ты об Александре Васильевиче, Настином отце, говори?! — морской маэстро, как обычно, когда речь зашла о Нептуне и его вассалах, с интересом допрашивал друга.

— Конечно, о нем самом.

Там богатырь на ратном поле

Врагов стремится победить;

Там братьев, страждущих в неволе,

Спешат полки освободить.

Игорь Макаров

Ему случилось служить во времена трех революций. «Не отступая ни на шаг от присяги, он, нарушая полученные приказы, спасал матросов от смертной казни, а флот от полного развала. При этом ценой вопроса для него становилась в такие минуты его собственная жизнь».

Двадцать шестого числа июля месяца по юлианскому календарю в тысяча восемьсот семьдесят девятом году на севере Молдавии в Хотинском уезде в родовом имении одесского мирового судьи Василия Фердинандовича Немитца увидел свет первенец, получивший имя в честь величайшего полководца русской армии Александра Васильевича Суворова. Как и все мужчины из семьи матери, потомственной дворянки Софьи Аполлоновны Кузнецовой, вдыхая соленый запах волн и любуясь на покидающие берега стройные армады кораблей, романтичный вспыльчивый юноша из Одессы мечтал о море… В четырнадцать лет он был зачислен курсантом в Морской кадетский корпус, который молодой амбициозный гардемарин с отличием окончил в возрасте двадцати лет и был назначен на службу на эскадру Черноморского флота.

В 1902-м задиристый беззаботный мичман в роли чрезвычайного дипломатического курьера попал с поручением в русское посольство в Турции, где как обладатель одной фамилии с послом из Германии мог быть привлечен к немецкой разведке в качестве родственного корреспондента графа Маршалла фон Биберштейна. Упрямый, заносчивый и не слишком понимающий суть дипломатических игр молодой человек публично выразил свой отказ «по-прямому», не особенно придерживаясь консульских «завитушек», нанеся «оплеуху» персоне, которая к таким знакам внимания отнюдь не привыкла. Запомнил эту историю легкомысленный мичман надолго и дал себе слово, что впредь будет избегать дипломатических миссий хуже смерти.

А по сему поводу отправился продолжать образование моряка в артиллерийский класс, по окончании которого с восторгом вернулся служить офицером артиллерии на заветное с детства родимое Черное море. Там-то в 1905 году Первая русская революция разразилась восстанием на эпохальном броненосце и искрами разметалась по другим, готовым к переменам, соседним кораблям. Восстания были подавлены, и на учебном судне «Прут» четверо матросов со всем жестокосердием приговорены к расстрелу, осуществить который выпало роте едва созревших гальванеров, которой командовал молодой Александр.

Своевольный либеральный солдат, доселе не принадлежавший ни к одной из политических партий, «наотмашь» отказался выполнить приказ, за что был вызван на дознание в Генеральный штаб. И все же немногим позже, он совершит поступок, не свойственный русскому офицеру. Авторитетный в низших сословиях гуманистичный лейтенант, защищая приговоренных к казни восставших моряков с крейсера «Кагул», просивших у него о помощи, взывая к христианским чувствам командующего адмирала, добьется замены расстрела на каторжные работы. За это неуставное действо боевой офицер будет отлучен от моря и направится на должность штабиста исторического отделения Морского Генерального штаба, где и напишет свои труды о блистательном Семене Осиповиче Макарове.

Либеральный солдат. Фото из свободного источника.

Первую мировую войну капитан II ранга встретил в должности штаб-офицера Черноморской оперативной части, откуда был распределен в Ставку Верховного Главнокомандующего. В пятнадцатом, после вечных ожиданий, вернулся на милое сердцу море командующим канонерской лодкой «Донец».

Пришел смятенный семнадцатый… Год, ставший для героя и началом и концом. Здесь в семнадцатом, он становится мужем женщины, о которой мечтал и которую боготворил с юношеского бала, когда пылким увлеченным кадетом лишь раз увидел ее в Одессе и полюбил большой верной любовью, но не сказал ей об этом ни слова, потому что была супругой его соратника, моряка, дворянина, героя войны. А теперь вновь встретил ее, спустя четырнадцать лет в том же городе своего счастья.

Здесь, в семнадцатом, для армии и флота наступили чудовищные «окаянные дни». Спокойствие и подобие дисциплины на море сохранялись до отречения императора, а затем «как от искры, брошенной в кучу сухих листьев, начало расти в рабочих и морских массах революционное движение. Временное правительство присылало своих «уговаривающих» представителей… массы шли за левыми, большинство в ЧМ — за С.Р.» Имея скорбный опыт 1905-го, Александр Немитц со всей горячностью советует ввести выборные матросские комитеты, дабы насколько это было возможно, уберечь оставшееся черноморское офицерство от истребления, которому в те дни жесточайше подвергалось офицерство Балтики. Летом 1917 года господина Немитца вызывают в Петроград в правительство Керенского: отъехавший в США по заданию председателя адмирал Колчак указал на него, как на своего первого заместителя. В командование Черноморским флотом капитан I ранга Александр Васильевич Немитц вступил 20 июня 1917 года, а в августе ему был пожалован чин контр-адмирала.

После скорого Октябрьского переворота контр-адмирал сдаст должность начальнику флота адмиралу Саблину, отказавшись от дальнейшего командования на море.

Сейчас, будучи частным лицом, он должен остановиться, понять, куда ему двигаться дальше. Он поедет домой, в Одессу. Его две сестренки, Люба и Вера, для него навсегда совсем девушки, погибнут вместе с детьми и мужьями во время бессмысленных террористических погромов. Его младший брат Аполлон, кровь от крови его покойный отец, блестящий юрист, отбудет в эмиграцию на родину к супруге в Швейцарию. Рядом слабенькая мать, желанная дорогая Настенька да их семеро детей, пять ее, один свой от первого несложившегося брака, один общий. Здесь родится их младшая девочка, последняя. Здесь он обретет покой и залатает свои разорванные в клочья чувства. Здесь примет непростое, но единственное решение: «С большим трудом собрав семью, я далее имел возможность ехать в поместье в Бессарабию, мог присоединиться к белым войскам. Я отверг и то и другое. Пробыл год на Украине. Убедился, что русский народ пошел за партией большевиков, и явился в распоряжение советской власти: жизнь в России или смерть, но не эмигрантство. По решению Ленина мне была оставлена жизнь и дана возможность участвовать в обороне родины».

Иван Алексеевич Бунин вспомнит о нем таком в своих знаменитых «Окаянных…»: «Весь вечер сидел Волошин. Очень хвалил этого морского комиссара Немица, — «он видит и верит, что идет объединение и строительство России».

6 февраля 1920 года на заседании политбюро ЦК РКПб вождь мирового пролетариата назначил «адмирала А. В. Немитца командующим Морскими силами Республики». В то время особенные волнения у юного Совета Труда и Обороны вызывала горячая нехватка топлива. Доставкам бакинской нефти мешали рьяные разбойники из флота английских интервентов, затаившиеся в Персидском порту Энзели. Для уничтожения флота необходимо было убрать его базу. Для ее ликвидации был осуществлен внезапный десант с моря при поддержке небольшого отряда сухопутных войск со стороны Ленкорани. Утром 18 мая несколько кораблей из флотилии подошли к порту. Боевые точки были быстро подавлены, супостаты приняли капитуляцию практически без сопротивления. Коморси получил свою первую советскую награду и погрузился в вихрь событий гражданской.

А еще раньше в легендарном четырехсоткилометровом рейде по тылам противника Южной группы войск, командующий был ранен в ногу, но, подражая великому тезке-полководцу, чье имя гордо носил, остался с солдатами в строю и дошел до конца через неподступные полыньи и торосы, опираясь на трость, а спустя время, с угрожающей гангреной был в спешке отправлен в Москву на излечение.

После нескольких удачных кампаний по собственному почину освободил должность по причине нежелания вступать в гордые ряды КПСС, потому как лучшей книгой жизни вместо Манифеста почитал Библию.

Освободившись от «несогласного» груза давления, с огромным теплом в душе и опытом за спиной отдавал себя молодым курсантам в Военно-морской академии.

В 1929-м проводил работу в качестве председателя правительственной комиссии по обороне берегов Черного моря и выступил по результатам этой работы с докладом, на котором вошел в конфликт с Главнокомандующим, объявляя надуманный проект «Фортификации Дуная» «разбазариванием народных средств». Возвратившись с совещания, обреченно просил жену приготовить ему поклажу с вещами… И был отправлен высшим приказом на научную работу. А в роковом сорок первом правительством возвращен в Генеральный штаб, где принял должность вице-адмирала СССР.

За заслуги перед своей отчизной вице-адмирал российского флота Александр Васильевич Немитц был награжден двумя орденами Святого Владимира, тремя орденами Святой Анны, двумя орденами Святого Станислава, Георгиевским оружием, двумя орденами Красного знамени, орденом Ленина. Но самой высокой своей наградой всегда считал неказистый памятный адрес, с любовью и признанием поднесенный ему моряками черноморцами в благодарность за защиту матросов от кровавой расправы в пропавшем в пыли времен далеком 1905 году. Он происходил из древнего рыцарского дома «Бобровый камень» рода баронов фон Биберштейнов, жившего на берегах чужого холодного Рейна, но о себе говорил только так: «Я родился в семье, говорившей по-русски, крещен православным христианином, как мои отец и мать, сознавал и чувствовал себя русским, и любил и люблю, знал и знаю своей родиной Россию…»

На такой высокой позиции мастер вокала проникновенно заканчивал элегию двум капитанам, фотография Степана Осиповича на подножии вернулась на давно растрескавшуюся стену, Александра Васильевича — в старую кожаную палетку, прошедшую не слабые боевые вылеты и подаренную Ивану хозяином, еще одним капитаном, генералом-майором авиации и просто другом, Михаилом Михайловичем Головней:

— Александр Васильевич, этот суровый стальной человек, очень глубоко любил женщину, с которой я к своему сожалению не был знаком, она ушла в мир иной, когда я еще не имел великого счастья войти в дом этой семьи. Но его большую тоску по этой женщине я знал, потому что вижу, как его чувство с такой же большой нежностью теперь принадлежит той, которая напоминает ему его жену Анастасию Врубель, их дочери, которая оказала мне честь стать Анастасией Шмелевой, моей Настеной. А адмирал оказал мне большую честь, доверив мне свою младшую любимицу.

— Ты с ней счастлив, — вовсе не вопросительно удостоверил заслушавшийся певца Макаров-композитор.

А певец, словно словив вдохновенный кураж, спешно продолжал свой монолог:

— Много ли мы вообще размышляем, а тем более говорим друг с другом о счастье? Вот какое оно у тебя? Чтобы твоя юная Таисия Валентиновна, сколько ей, уже восемнадцать? Дочка твоя была здорова и теперь, после войны, скорее подарила тебе внука. Чтобы твоя Семерка всегда была с тобой рядом. А слушатель — наш бог, это уже больше, чем счастье, это уже судьба. А мое счастье? Поверь, Валя, совсем не такое, когда меня, обласканного певца, худсовет просил прийти на прослушивание гимны петь, и я пел — отказать не мог, припомнили бы. Я шел по коридору мимо композиторов, они на нас с Петром и Ленькой смотрели с надеждой, как будто от нас что-то зависело. А ты стоял в углу в кителе и курил, увидел меня и проводил таким взглядом. Мне провалиться хотелось.

— Мой ты пел хорошо, но он не был достаточно хорош, — жестко сжав губы, отреагировал на реплику Валентин.

— Он был слишком переполнен любовью, Валя, для гимна слишком чувственный, но мне все равно хотелось спеть его особенно хорошо, — Ваня смягчил порыв догорающей обиды.

— Хотелось? Ты даже не подошел ко мне.

— Это было оговорено заранее, меня бы упрекнули в пристрастии.

— А я подумал, что ты не настроен…

— Я тоже тогда много чего подумал. Только мы же раньше знали друг друга, и о том, какими мы можем быть, когда счастливы. Почему не поняли? Я был тогда бессовестно счастлив после войны. Утром в выходной день, когда не нужно никуда идти, я перетаскивал из кроватки Митьку к нам с Настей в постель. Он хлопал глазенками, такой мягкий, теплый, сладкий, как говорила Настя, слаще пряника. Мы его тискали, зацеловывали по очереди. Настя заводила патефон с моими песнями, с песнями Лещенко и варила кофе, чай она не любит. Валентин, поверь, мне тогда совсем никуда не хотелось идти, никуда. Я так берег это время… Ты прости, друг. Может быть, я просто устал без тепла, но никто мне тогда, кроме них, не был нужен. Но при этом ради них хотелось мир перевернуть. И на конкурс записался, и в опере пел, а это было очень непросто, я ведь своего педагога на войне оставил. Польша на несколько месяцев была. А потом мне Настя мою забаву родила, королевну нашу. Тогда-то Александр Васильевич решил уйти в отставку и вернуться в свои бывшие владения, знаешь, куда? Да, Валек, в твой любимый Севастополь. Ты так много еще чего не знаешь.

— Догадываюсь я, и мне тоже ведь после войны все время хотелось быть дома, «а я должен бегать и продавать свои песни, доколе это может продолжаться, я хочу работать усидчиво и серьезно, хватит пропавших четырех лет во время войны, да и лета мои говорят за это, что пора начинать создавать что-нибудь серьезнее, чем песни…» — процитировал свое, когда-то в беспомощном унынии перед силами судьбы написанное им своим родным людям, тем, кому доверял, от которых ждал понимания, послание.

И Иван его услышал, обрадовался, словно тот угадал и мысли друга, и его желание:

— Вот и отлично, ты идешь идеями параллельно со мной. В сорок седьмом Александр Васильевич уехал в город твоей военной романтики. И мне не хотелось его отпускать просто так, этого своего моряка, моего тестя, очень уважаемого человека. И мы с Володей Нечаевым записали песню Листика и Сашки Жарова «Ходили мы походами». Но это не совсем та песня. А ему будет юбилей, и я хочу очень красивую песню, не совсем песню, а чтобы это была песня-романс о нем и его единственной любимой женщине. Вот так вот я тебе изложил суть, мне нужен романс для Александра Васильевича. А, Валентин? Думай давай, думай, но мне без песни-романса, особенной песни никак нельзя. И с твоей страстностью, пониманием зерна просьбы, с любовью к городу, который ты защищал своей музыкой, да и к Семерке твоей, помочь мне сумеешь только ты.

Музыка Константина Листова, текст Александра Жарова, поют Иван Шмелев и Владимир Нечаев: «Ходили мы походами».

Композитор одарил улыбкой благодарности своего сметливого артиста. Конечно, он даст ему песню, как тот и просил, песню-романс. В его авторской неуемной голове всегда жили-были мелодичные зарисовки. Это мотив щедрого леса и крестьянского поля, смелой волны, лимонно-охряной ромашки девясила; очень тихого, неприметного запаха березовой серьги, трепещущей на ветру как ресница смущенной вечной женщины. Это звук капли спелого сока на резном листке дерева-символа. Кудрявый клен, куда маэстро без него? Сопроводит он всю оставшуюся жизнь мастера. Таким уж именем наградили родные мама с папой Валентина, что Валентину этот кучерявый герб положен. Но об этих лиричных отношениях будет дальний рассказ когда-нибудь потом.

А сегодня, обретя великий опыт в написании заданной темы в послевоенных морских «Родном Севастополе», «Морской застольной», «Широки поля под Сталинградом», герой вдруг так сразу решил — он не будет делать новый опус. Он возвратится в свое самое еще нераскрытое. С ним уже давно случилась эта история, музыка, услышанная им в тревогах и ночных думах в сорок третьем году на том самом Черном море, когда получал весточку от Шмеля о своей женитьбе на дочери моря, когда просыпался без своей Ладушки, так он называл свою жену, и безудержно тосковал: «Лада моя коралловая! Опять у меня тоска, которая сжимает мое сердце. Какая-то холодная невыносимая тоска, прямо даже страшно. Апельсинчик мой, где ты? Далеко ты! Я сейчас на крыльях к тебе прилетел бы, да нет их. Не могу без тебя, тяжело мне, тоскую и работать не могу!»

Ладушка жена. Фото из архива Валентина Макарова.

Ваня ему охотно объяснил свое счастье, а разве его счастье другое? Она всегда должна быть рядом. А она была в Москве. И он неожиданно узнал от своей сестры Нины о том, что Серафима много мерзла в те дни и болела — сестра выслала брату неотправленное письмо: «Вчера мне было очень плохо, была у Нины, еле дошла домой, температура совсем небольшая, 38, но плохо с сердцем и кружится голова, на улице метель, — 20, дом не топлен, мама попросит в долг у кого-нибудь поленце. Квартира склеп, вода замерзла, лежу под шубами, и вдруг около шеи что-то тепленькое маленькое. Пощупала — маленький мышоночек, я его спрятала под одеяло, а потом он убежал…» Раздавленный, потерявшийся, Валентин упрашивал ее в строчках, срочно отправленных с оказией: «Милая, родная, как здесь тепло, ослепительное солнце, белые развалины и бирюзовое море. Все-таки красиво. Но могу ли я об этом думать, зная, как ты больна. Ты продай мое пальто, последнее продай, заклинаю всем, что есть на свете, чтобы снова зазвучал твой певучий альт…»

При простуде помогают апельсины, кто-то ему сообщил эту непреложную истину, и он страстно призывал жену купить их сразу 30 штук. Ждал денег за оперетту «Любовь моряка», но пока бы он их получил… А его подруга, веселая ласковая Огневушка, могла погибнуть. На горячих южных водных просторах ему безудержно мерещились все шторма вселенной в столице, и Москва чудилась самым студеным городом на свете. Неужели ее глаза могут потухнуть, те жар-глаза, обжигающие и греющие, которые он расписал в этом романсе?

С того времени композитор очень любил эту пьесу, но не решался никому дать ее спеть. А в сорок шестом Сима уговорила представить ее на конкурс, но ему совсем не понравилось исполнение. Не было в нем ни вспышки, ни счастья, которые он пытался передать музыкой. И Валентин закрыл этот непростой жанр на долгий ключ.

А нынче вернулся «блудный» премьер, нужно подарить ему песню. Придется ли новый образ Шмелю? Их ждет крутой поворот в пути творческих отношений, отношений, в которых знают друг друга нутром. И еще — эта песня с секретом, поэт дает два варианта одной строки в последнем куплете. Глаза героини. Нужно попросить ими посмотреть или потребовать их отдать. Какой же выберет Иван для Анастасии? Тот ли, что выбрал бы сам Валентин? Вот история и покажет…

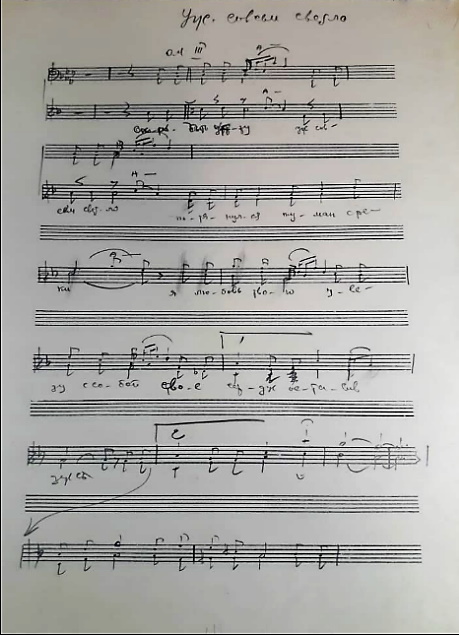

Первая рукопись партитуры. Осень сорок третьего. Фото из РГАЛИ.

Валентин отдал романс Ивану для работы сразу, как только они вернулись в успевшую заскучать по ним Москву, и с нахлынувшим почти юношеским нетерпением взволнованно стал ожидать записи. А когда настал момент, то и вовсе перетрусил и на запись не пришел.

Музыка Валентина Макарова, текст Константина Иванова, поет Иван Шмелев «Уж совсем светло».

Через несколько дней, все еще трясясь от страха, все же решился включить радио, а после, захлебываясь, орал в трубку:

— Ванька, ты мое все, я знаю ее взгляд и с закрытыми глазами, зачем мне он? Пусть она не смотрит, пусть отдает, так ближе, роднее. А я требую, а потом робею, пугаюсь себя, своей настойчивости и от восторга жмусь к ее слезам. Ты молодец, черт везучий, я тоже выбрал бы этот вариант. Шмель, ты неотразим, твой фальцет великолепен, он просто судьбоносен… Адмирал будет доволен, это будет в самый раз для его страстной натуры. Вот увидишь, он оценит.

— Адмирал? Возможно, — в ответ ему показалось легкое, еле уловимое безучастие исполнителя, словно он не слышал авторской похвалы и продолжал свое:

— Валя, слышишь, он приглашает нас на юбилей в Севастополь.

— Но это нереально, если бы ты знал, мне Севастополь по ночам снится, но туда не пробраться. Он теперь город такого значения, что въезд простым смертным туда не положен. Мне его, может быть, и не увидеть больше никогда.

— Да ну? Раз адмирал приглашает, значит, проберемся, будет тебе пропуск, берем своих девочек и едем, мы же заслужили с тобой, и они тоже, что мы без них? И медали «За победу над немцами», у него тоже такая есть, макнем в «святую воду» вместе! — рассмеялся Иван, и у Валентина отлегло:

— Ваня, друг, я даже растерялся, вот это подарок… — маэстро вздрогнул, и по его разгоряченному прекрасному лицу проскользнула ясная счастливая жемчуговая капля.

9 мая 1944 года будущий город-герой высвободился из гитлеровской оккупации, давившей его два бесчеловечных года. Вместе с Красной армией на свободную территорию ступили оперативные службы особенного назначения, среди которых была группа инженерного отдела ЧФ во главе с подполковником Иваном Адриановичем Лебедевым. То, что увидели перед собой победители, можно было описать всего четырьмя словами: Севастополя практически не существовало. Из торчащих из руин покореженных труб одиночными узкими струйками извивался едкий дым. Жженые пятна на бело-грязных остатках домов, резкие каркасы того, что вчера было школами, музеями, больницами; завалы, воронки, обуглившиеся деревья — этот голый пейзаж накрывала ошеломляющая застывшая тишина.

Из ста двенадцати тысяч жителей осталось немногим более трех, бездомно селившихся в пещерах и склепах. Из 6402-х изысканных зданий — сто восемьдесят семь. Улицы порой невозможно было определить — была потеряна градостроительная сетка. Зловонные развалины кишели голодными хищными крысами. Из воды выпирали жуткие стрелы затонувших плавкранов, проходы были перегороженыбитой немецкой техникой.

«…Осталось нынче от него скалы, море да солнце. Да бессмертная слава, которая возродит эти груды камней», — написал о нем Леонид Соболев, находившийся там в те дни.

Гибнущий город. Фото из свободного источника.

Постановлением Государственного комитета обороны от 26 апреля была создана специальная строительная организация для восстановления города и первых объектов главной базы ЧФ. Провально не хватало инженеров, техников, строителей. С материалами, в особенности металлом и лесом; механизмами были острые просчеты. Отсутствовали вода и электричество. В заданных условиях человечеству приходилось решать задачи по реставрации порта, судоремонтных мастерских, домов, памятников. Магомет Абакаров, обыкновенный колхозник из Дагестана, обратился к правительству с просьбой принять от него 30 тысяч рублей «для города, за который сложили головы его земляки». Этот первый акт доброй воли инициировал собой искреннюю благотворительность, приходившую от таких же обыкновенных жителей своего отечества.

В феврале 1945 года Севастополь был отмечен высоким визитом Франклина Рузвельта. Объем разрушений весьма впечатлил президента Соединенных Штатов: «Для восстановления вашего города понадобится 50 лет, и это возможно в том случае, если мы вам поможем, без нашей помощи вам не обойтись…». Народным усердием и желанием страны этот срок сократился в два раза без всякой их помощи.

Работы по разминированию и чистке завалов начались в первые дни после оккупации. Опасные городские овраги и глубокие воронки засыпались строительным мусором, всем тем, что было непригодным для восстановления зданий. Первым реставрационным «изразцом» сделался кирпич, добытый здесь же с разборов уцелевших фрагментов построек.

Добровольцы и военные с черкассовскими бригадами в авангарде штукатурами и каменщиками, плотниками и малярами, сутками и в нерабочее время, без праздников и выходных, спасали израненный город-герой. На подхват севастопольцам стремился люд со всего гигантского Союза.

Над планами по реставрации трудились носители разных школ, но все они соблюдали единство стиля: здания с элементами классической ордерной архитектуры возводились из родного белого инкерманского известняка. Этот гражданский подвиг всех людей создавал Севастополь заново торжественным, праздничным, с ароматом средиземноморского колорита, невероятно красивым юным городом Европы.

В «сеи» эпические «будни великих строек» в августе сорок девятого в южную морскую гавань на улицу Луначарского прибыли наши действующие лица. Юбиляр дома отсутствовал по причине нахождения на службе в картографическо-корректорском отделении гидрографии ВМФ. И в его ожидании Настена с Семеркой, окруженные вниманием и заботой соскучившихся старших дочерей адмирала, с женским восторженным пристрастием принялись выбирать наряды на вечернее торжество. А их спутники охотно отправились в Гидрографическую службу Черноморского флота доложиться хозяину праздника о своем прибытии.

Вице-адмирал. Фото из архива Дмитрия Шмелева.

Вышли из подъезда к театру драмы, прежнему Петропавловскому собору, выполненному главным градостроителем Рулевым Василием Александровичем по просьбе главного адмирала Михаила Петровича Лазарева. До германской оккупации церковь являла собой восхитительный мастерский образец классицизма. И, о, чудо! Тот же мастерский образец классицизма явила она приятелям-музыкантам и сейчас. Радостные артисты загляделись на прекрасно отреставрированные колонны с точеными каннелюрами — всегда отрадно знать, что заработал новый храм культуры. Растроганный Валентин не удержался:

— Это потрясающе, Ваня, он же был совершенно разрушен, а сейчас живет своей жизнью, идут спектакли!

Все его нутро сейчас прожгли старые, к большому счастью, нынче неуместные воспоминания. В сорок четвертом с тяжкой болью он писал домой: «…что стало с Севастополем!! Тебе трудно представить, все это надо увидеть. А я еще приехал ночью при полной луне… сплошные руины, остовы домов и зловещая тишина. Есть свет, вода тоже, так было приятно смотреть на отдельные дома с ярко освещенными окнами — маскировку здесь не признают. Еще скрашивает все это только море, и бухта по-прежнему бессмертна и прекрасна…».

Сегодняшний день успокоил друзей другими чувствами — самое плохое для этого города уже позади…

Насмотревшись на плод человеческого труда и таланта, мужчины обговорили маршрут своей экскурсии по новой эпохе «Возрождения» и двинулись к Суворова. Владимирский храм, как он был измучен войной! Иван задержался: это знаковое место, здесь тридцать два года назад в прощальную пору имени золотого женского лета Александр Васильевич Немитц назвал Анастасию Александровну Врубель своей женой!

Постояли, подумали и не спеша спустились на Ленина к военно-историческому музею Черноморского флота, спроектированному Александром Мстиславовичем Кочетовым, архитектором, выстроившем его в блестящем высоком ампире. На выходном фасаде пилястры ионического ордера удерживали богатый имперский фронтон, освященный цифрой 349, год без малого осады города в 1854 — 1855-х. Здание было восстановлено и пополнено фондами, хранившими в том числе историю ныне здравствующего вице-адмирала.

Пройдя по Ленина, Иван с Валентином оказались на площади Парадов, кипевшей, бурлившей, дышавшей большой работой. К ней подбоченился Приморский бульвар, раскудрявившейся свежей высаженной этим летом листвой. Завечеревшее горячее солнце заливало гладь спокойного доброго моря и уцелевшие плиты на набережной. Всему этому еще предстояло возродиться.

А перед друзьями-товарищами горделиво, словно в очередь на рейд, выстроился памятник «Затопленным кораблям» — место заграждения Севастопольского фарватера -, воздвигнутый в 1905 году к 50-летию Первой обороны города. 11 сентября 1854 года между Константиновской и Александровской батареями ради спасения отечества были захоронены русские парусные фрегаты «Сизополь» и «Флора» со своей вновь образовавшейся бессмертной «эскадрой».

Какой восторг приняли наши герои. Выступающая из волн девятиметровая гранитная скала возводила к облакам триумфальную колонну, с которой увенчанный большим императорским отличием российский орел, срывая якоря, подняв могучие крылья, собирался в свой бесконечный полет.

Памятник был жив, он уцелел, выстоял во время бомбежек и оккупации, при освобождении города. Война его не сломила.

Немеркнущее в лучах заката. Фото из свободного источника.

Здесь у легендарного мемориала музыканты остановились, и Валентин с удовольствием озарил синевой прекрасные виды моря и возбужденно-радостное лицо друга:

— Ванюша, я тут с Сашкой Жаровым встретился, мы с ним еще по «Краснофлотцу» знакомы были, кое-чего написали вместе, не только ты его песни пел, и я его стихи в музыку укладывал. Так вот, задумал я с ним песню на его вирши «В море северном» для двух адмиралов, моего Макарова да твоего Немитца, раз он о нем так много хорошего написал:

В ночной дозор корабль идет

Над морем тишина

О прошлых днях друзьям поет

Бывалый старшина.

Ну как, Ваня? Жаров уж обрадовался, когда услышал, что мы тут с тобой в Севастополь едем, и ты нашу песню исполнишь, я ему уже напел про это, он же тоже наш морской гражданин. Споешь на юбилее для двух капитанов? Такой подарок Александру Васильевичу будет, а, Иван, ты чего задумался? — и тут с удивлением заметил, как его певец с сомнением покачивает черноволосой своей головой:

— Валентин, дорогой мой друг, замечательный ты человек, Валька, прости меня, что раньше не сказал. Ты после записи «Уж совсем светло» назвал мой фальцет судьбоносным, признаться, мне это польстило, и я смолчал, потому что ты был в таком прекрасном настроении — песня-то получилась. А то, что я не сказал, а сейчас скажу, нужно действительно суметь понять. То, что ты предлагаешь, невозможно сделать, ну во-первых, меня Сашка еще на «Ходили походами» достал своими стишками:

Не стало ныне адмиралов,

Как Лазарев или Макаров.

С этих пор я ему выразил, что буду петь его песни о чем угодно, но только не о море, потому что он ничего про адмиралов не знает. Шутка, конечно. Валя, это действительно невозможно сделать, спеть Александру Васильевичу эту песню. Ты говорил мне, что мой фальцет судьбоносен. Может быть, судьбоносен для судьбы самой песни, которую мы сделали, да. Ее теперь так и будут петь. Но не для адмирала, не замирало его адмиральское сердце от этого моего фальцета, потому что Александр Васильевич совершенно глух… еще с тридцатых годов. Это последствие контузии во время военной операции, в которой он участвовал на Босфоре. А сейчас его настолько ценят, что просили остаться работать в Генеральном Штабе несмотря на глухоту, а совещания проводили в письменной форме. С ним окончательно это случилось, когда ушла из жизни его любимая подруга Анастасия Александровна, так он страдал, но ведь никто и не догадывался об этом со стороны. Так что уже давно…

— Вот выдал, Ваня, ты в конец на все деньги. Мне даже на это ответить выражений никак не найти. Ты пел ему эту песню, зная, что он ее никогда не услышит? И пел так, что ни одного фальшивого слова, ни одной ненастоящей ноты, так, как будто готовил ее к тому, что адмирал вместе с тобой проживет весь этой сюжет, — Валентин взволнованно загреб свою богатую гриву дрогнувшей рукой.

— Ну что ты, Валька, друг мой. Я, когда пел твою песню, не думал, что он ее не услышит, мне это не приходило в голову, просто я пел о нем и для него, я же его люблю, и неважно, что он не услышит, услышат другие. А мне это не было сложно, просто я пел свою большую любовь, любовь к тебе, да, к тебе, потому что всегда тебя любил, а теперь вот могу показать тебе это; любовь к жене, с которой у меня, слава небу, мое первое свидание длится всю нашу жизнь, что мы вместе; любовь к адмиралу, к этому сильному и очень человечному солдату. Вот и пел так, как будто он слышит. И любовь к слушателю, потому что дышу и пою для него. Вот так вот, Валентин, ты ведь не меньше меня знаешь, что любовь, если она любовь, это такое чувство, в котором нет ни одного фальшивого слова и ни одной ненастоящей ноты, — на этих строчках артист широко и свободно засмеялся и подмигнул яркими спелыми вишнями погрустневшему приятелю.

И приятель опустил на его плечо свою надежную верную ладонь:

— Не буду спорить, Иван, мы счастливые люди, нам дан этот огромный дар, знать, что это за штука такая — любовь. Сколько ее вокруг, ее на самом деле немало и к моим бесконечным волнам, и к другу, и к женщине, и к ребенку, и еще, Ваня, к этой нашей величавой и такой прекрасной, очень любимой родине… Все так понятно, что тут говорить, а теперь давай помолчим, такая красота перед нами.

На этом месте вечные хорошие друзья, чтобы поставить точку, а может, и восклицательный знак, как и прежде, привычно не совещаясь, естественно крепко обнялись и так и развернулись к взлетающей к гаснущему небу двуглавой коронованной константинопольской царь-птице в лучах золотого зарева. И теплое летнее свинцово-синее Черное море мягко ответило им прибоем.

Все изменилось в нашей жизни:

Другой стране — другие песни

Но вечную любовь к отчизне

У русских не отнять — хоть тресни!

Мы благодарны музыкантам,

Нам эти песни подарившим.

Своей любовью и талантом

Эпохи две соединившим…

Игорь Макаров

Н. Легонькова.

Автор благодарит семьи Дмитрия Шмелева и Игоря Макарова, сотрудников Российского государственно архива литературы и искусства и лично Елену Рябчикову и Ольгу Фатееву за помощь в написании рассказа.

Косым шрифтом выделено дословное цитирование героев повествования.

Москва — Обнинск — Воронеж — Бостон, лето 2020 г.