СЕМЬЯ ШМЕЛЕВЫХ РАЗМЕЩАЕТ ЭТОТ РАССКАЗ В ПАМЯТЬ О ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ С НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Вот солдаты идут

По степи опаленной,

Вот врага разобьют

И вернутся до дому…

Силясь переголосить выстроившийся в эпилоге сезона «наряд» на снежные покатушки, я закладывала «крепленные» ветрами Сочинских гор ушные раковины лыжников и сноубордистов по эту сторону оглохшего смартфона и нежные музыкальные органы слуха капельмейстера по ту:

— Так мы будем делать концерт на восьмидесятилетие к 22 июня?

— Да, только в этот раз решили заменить извечные «Дороги» на что-то другое. «Дороги», конечно, — потрясающая вещь, но мне намекнули, что нужно что-то подобное, но не их, а то, выходит, как будто у нас других вещей о войне и не писали.

— «Солдаты идут», пожалуй, подобное, только нужен очень хороший солист, — с сомнением, словно выпрашивая одобрения у прибывших на заветные земли здравницы пилигримов и пытаясь отыскать среди них того нужного мне сольного баритона, я оглядела не без любопытства наблюдавших за мной катальщиков.

— Подготовишь, когда приедешь? Пусть вникнет. «Солдаты» — вполне приемлемый вариант, их Александрович, Покровский исполняли, Шмелев, пусть Шмелева послушает, — невозмутимо пропел свои размышления в телефон неуступчивый дирижер.

— Шмелева? Но уж нет. Шмелев их пел по-другому, абсолютно по-другому, не так, как другие, с его интонацией наш не сумеет, да и не нужно, потому что слишком много времени утекло между тогда и сейчас, — рассказ из прошлого всколыхнул невольную память, и, уже не озвучивая эфир, я продолжила себе самой. – Просто Иван Шмелев — единственный из этих исполнителей, кто прожил все это сам!

В те дни, когда песня озарила стовосьмидесятимиллионное радиопространство СССР, слушателям показалось, что они с ней уже встречались в недальние военные годы. И слова про «опаленную степь» и «незнакомую сторону», которой шли ее герои-солдаты, к этому располагали, да и мотив к ним был написан такой органичный, близкий, совсем родной. Между тем Всесоюзное агентство по авторским правам датирует регистрацию песни композитором Кириллом Владимировичем Молчановым ноябрем 1947 года.

Кирилл Молчанов. Фото из свободного доступа.

Какова же ее летопись? Еще в сорок втором бойкий востроглазый двадцатидвухлетний третьекурсник из новомодного Литературного института, будущий сценарист зрительских симпатий: «Сестер милосердия», «Завтрака на траве» и «Виновной» Клавы К.», Миша Львовский, будучи добровольным командиром отделения батальона автоматчиков 89-й стрелковой бригады, знакомится с выпускником ГИТИСа Николаем Александровичем, и, приятельствуя с ним, «десантирует» войсковой самодеятельный ансамбль.

Михаил Львовский. Фото из свободного доступа.

Репертуарную начинку «Веселого десанта» Михаил охотно обсуждал с журналистами: «Однажды гитарист нашего коллектива Карев сыграл и напел мелодию старинной солдатской песни, которая всем в ансамбле понравилась. Карев не помнил всех ее слов… Решено было сочинить новый текст на этот напев. Стихи, которые я написал, начинались словами: «Вот солдаты идут по степи опаленной…». За ярко вошедшим в песенную историю знаменитым куплетом следовал ритмически неуютный припев:

А маньчжурская степь их встречает бураном.

Но не кончен поход,

И солдаты вперед

Все идут на восход…

С сорок третьего ансамбль, вступивший в золотую пору своего фронтового успеха, голосами Петра Алексеева и Николая Александровича исполняет песню как «Старинную солдатскую», сложенную во времена русско-японской войны, что не поднимает вопросов по ее содержанию и сулит ей далекую творческую дорогу. Но скоро Львовского передислоцировали на службу в газету «Красное знамя» при 39-й кавалерийской дивизии, и о своей удачливой «старушке» он, захваченный новыми событиями, позабыл.

А ее интерпретатор Николай Александрович по «демобилизации» ГИТИСа повстречался в его коридорах с молоденьким студентом из класса композиции Московской государственной консерватории Киром Молчановым, только лишь вернувшимся с военно-творческой службы из Окружного ансамбля города Новосибирска. От новоявленного артиста будущий сочинитель и узнал об этой давно направившейся в забвение песне из афиши «Веселого десанта». И тут слова ее проникли в самую вороть его горячего сердца, и в этот же день, отбросив дальневосточный неуместный припев, Кирилл записал для нее новый, сегодня известный нам мотив.

Богатый дар мелодиста этого чудесного автора еще раскроется в музыке к любимым лентам «Дело было в Пенькове», «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие». Но все же первой в этом эпохальном списке выступила походом его пронзительно-гениальная «Вот солдаты идут». Обновленной, она прозвучала в эфире и была напета на грампластинку Анной Харитоновой под аккомпанемент оркестра Николая Минха. Именно такой ни о чем не подозревающий Михаил Львовский услышал ее по радио с «совершенно с другой, не знакомой» ему, «удивительно красивой мелодией».

А спустя год, проходя по творческим кулуарам Центрального дома работников искусств, он пересекся с историческим патроном Ансамбля песни Всесоюзного радио маэстро Анатолием Новиковым и попутно спросил: «Не стоит ли сделать вариант этой песни в исполнении мужского голоса, и чтобы исполнителем был певец-фронтовик, чтобы тема дорог у него прозвучала более по-дорожному?» На что сметливый Анатолий Григорьевич лукаво пошутил: «Есть тут у меня один штрафник, который про дороги пел, да не совсем допел, вот его и попросим».

По самому окончанию войны к большим Ноябрьским праздникам коллектив «громогласного» Ансамбля песни и пляски НКВД затеял сделать масштабное ревю, феерию «Весна победная». Худрук труппы Сергей Юткевич с широтой русского характера развернул сценарий для программы, все песни в которой сплетались в один сюжетный путь — путь солдат с боевых полей на мирные поля к родному дому. В мельчайших штрихах расписав образы ее героев, он отправил отпечатанные на машинке темы композитору Анатолию Новикову и поэту Льву Ошанину, из которых авторы выбрали тему раздумья с рабочим названием «Под стук колес», а исполнителя для песни — всеобщего любимчика московской публики, мягкого теплого баритона Ваню Шмелева, который с их доброго благословения и стал «крестным отцом» самой экзистенциальной песни о самой безжалостной войне в истории человечества: «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян».

Через два месяца, вычистив песню до последней паузы, композитор прибыл в ансамбль за певцом, чтобы отконвоировать того в студию на запись, и, изумленный, предстал перед осерчавшим на всю Дзержинскую Юткевичем, с недовольством оповестившим его о том, что «легкомысленное перепончатокрылое улетело из ансамбля в неизвестном направлении».

Сделать фондовую запись «Дорог» с Иваном Шмелевым у Анатолия Новикова не случилось, но с тех пор мастер музыки не забыл мастеру вокала его исполнительский долг и после разговора с Михаилом Львовским велел гастролирующему «по Европам» премьеру по прибытии «до дома» явиться на властный директорский ковер.

Днем, отдав швартовы в небесном причале Внуково, Иван, получивший политическое убежище на том самом радио, куда перепончатокрылым «бортником» засверкал своими вертлужками из ансамбля, куда вели все пути-дорожки участников этой истории, заворотил с аэродрома на Страстной и, выручив излучавшие издательский аромат ноты, заторопился домой за блестяще-вороненый Врубелевский Lichtenstein, чтобы поскорее повстречаться с новой суженой ему песней. На этом редком инструменте когда-то упражнялось все знаменитое семейство, к которому певец весьма благоговейно относился, и, впадая в смертный грех анимизма, подыгрывая себе, нередко поглаживал двухцветные лакированные клавиши, воображая, что так же трепетно с ними обращалась бывшая хозяйка этого фортепьяно, образованная Настенька Врубель, маленькая сестренка большого художника.

И сейчас, в мыслях разрисовывая предстоящее творческое свидание, он порывисто взлетел на четвертый этаж своего дома, нетерпеливо обыскав «за ключами» карманы «широких штанин», распахнул массивную дверь квартиры и услышал отрадную музыку души — милую ребячью возню и тоненькие восторженные выкрики: «Полундра!»

«Как же они подросли, — лицо отца осветилось догадкой: в гостиной усилиями затейного сынишки и его команды озоровал грандиозный фантасмагорический аврал, папуля солнечно улыбнулся. — Где-то услышали это слово, милые мои, видимо, в кино все вместе бегали поглазеть, фильм недавно показывали в «Авангарде», который сейчас в Казанском храме, «Пятнадцатилетний капитан» шел недавно, вот и кричат». И, намотав на лицо темно-малиновый шарф, бесцеремонно вторгся в бессмертные геройские фантазии: «Три тысячи чертей на румбу! Якорь мне в бухту!»

Фото из свободного доступа.

Посреди комнаты замер огромный, перевоплощенный незатейливым воображением в эпическую бригантину стол, с него свободным пологом свешивалась белоснежная с кисточками скатерть, на массивной столешнице красовался натянутый через бушприт-метлу и опрокинутую одноногую табуретку «кливер», и возлежало велосипедное штурвальное колесо. Увидев ворвавшегося в комнатную «акваторию» «флибустьера», «корабельщики» с довольным визгом, подталкивая друг друга, забились под бахромчатый балдахин в защитный «кубрик», а один не успел.

Морячок лет восьми склонился над торжественной бордовой тумбой (в ней по калибру пыльных сороковых располагалось целое состояние — домашний музыкальный центр: проигрыватель ЭППГ-1 с белым игловодом и приписанные к нему, поблескивающие линованными дорожками, бесценные иссиня-черные диски) и, пытаясь запустить музыку, вдруг столкнулся с внезапно заполнившим собой пространство невинных детских грез большим дядькой, хозяином квартиры, и к вселенскому ужасу ошеломленного ребенка еще и исполнителем с этих самых дисков. Резко побледнев, мальчик конвульсивно изогнулся, метнулся положить сжимаемый в затекших кистях неудобный круглый предмет в узкую ячейку, как вдруг дрогнувшая неуверенная рука выронила скользкую пластинку с «Песней Дика» из просмотренной недавно всей оравой киноленты. Хрупкий «облонок» безжалостно ударился о твердую аккуратную елочку паркета и бездушно раскололся. Пронзительный синий страх дернулся в огромных глазах, затравленно впившихся в смутившегося от нескладной интерлюдии певца, худенькие коленки беспомощно подогнулись. Сжавшись в смиренный комок, малец сполз на корточки и, прикрыв липкими безвольными ладошками голову, стал ждать удара. Лицо Ивана обожгла мучительная гримаса: «Думает, я сейчас его стукну, больно стукну, наверное, отец бьет, сильно бьет», — и, бесконечно жалея сынишкиного бедового приятеля, вслух огласил команду:

— Ну что мы будем делать, дорогие мои, у нас случились потери, вот это задача, послушать не удалось, придется самим петь, правда? Малышня, вылезай из-под стола, марш за рояль!

И тут же, пряча от тревожного взгляда злосчастный носитель беды, спешно скинул пальто на негодный девайс, уселся за инструмент и мягко уступчиво запел. Сперва нерешительные, благодарные темно-голубые льдинки оттаяли и преданно, почти влюбленно, поглотили артиста, покой прикрыл мокрые ресницы, и безоглядное детство торжествующе раскрасило смехом благословенный гостеприимный дом.

Не нашедший себя после южного албанского неба Иван ерзал на ночном диване – бессменном очаге его творчества. Не сумевши уснуть, бродил по кухне. Не испытывая жажду, пил воду и, внимая бесконечным высоким звездам за северным московским окном, со взрослым, осознанным стыдом перед беспомощностью детского мира, вспоминал вчерашнего мальчика, маленького сынишкиного друга: как, должно быть, жесток с ним его вернувшийся растерянным и озлобленным с войны родитель. Об этой тайне ему, запихнув вихрастую льняную головку в уютную папулину подмышку, в темноте осеннего печального вечера, шепотом поведал его Митень. Стихийное сострадание порезало тяжелое сердце, усталым послевоенным миокардом певец чувствовал эту человеческую боль, боль двоих, сына и отца, как будто холодная железная пряжка от очерствелого отчего ремня прожгла его собственную кожу. Он не смог бы ударить, никогда, никого, ни за что. А этот бьет в угаре или даже в памяти. Но как трудно его судить, человека, опустошенного, опущенного войной. Он велит Мите чаще звать приятеля к себе. А как быть с отцом, как ему помочь? Что может сделать лично он, кроме как спеть новую песню, в которой скажет ему, что все понимает, скажет, не упрекая?

Он бывал на фронтах с сорок первого, он видел тянувшихся по рокадам солдат, измученных, безмерно усталых, не принадлежавших себе. Их недокармливали, это была война, часто недооценивали, была война, не берегли… Шла война, и они шли по ней, выровненные перед жизнью и смертью в общий ряд без ранжира. Они вымокли, промерзли, измочалились, их поедали блохи и клопы, изводил тиф, на них гнили раны, но они шли — у них была цель. А после войны ее уже не было: выхолощенные, они черствели, принеся свое я в жертву полупризрачным надеждам, потеряв уверенность в истинной своей цене. «Они боялись соболезнований… даже в том случае, если это отношение не будет высказано прямо, они входили в родной дом с неосознанным, но больным, натруженным ожесточением».

Андрей Платонов. Фото из свободного доступа.

Ансамбль, где выступал Иван, начал выезжать к ним с августа, и маэстро скоро узнал метаболизм того времени. Сперва он видел их храбрыми и важными, готовыми прогнать врага через месяц-другой. Он возил им песни. Вначале, одержимые подвигом, они хотели мужественных и эпических. Но много после, и это он тоже узнал, вымотанные, остывшие к лозунгам и агитации, они ежедневно работали на войне и больше не хотели призывов к отваге и беспощадности, им хотелось простого понимания, сочувствия и любви. Он все про них знал, какими они начались в сорок первом, какими остановились в сорок пятом. Он знал, что, возвратившись до дома, многие терялись в полноте нового мира, который откровением и своей реальностью раздавливал их, заставляя от нее бежать. Многие в отместку требовали принятия себя за то, что считались героями, многие использовали силу, это было безнаказанной привычкой с огневых лет, многие становились угрюмыми и ожесточались.

Замышляя честную без украшений композицию «О возвращении», так Иван обозначил себе для репетиций новый опус Молчанова-Львовского, он раздобыл с пронафталиненных временем антресолей, сдвоенный 10-11-й номер «Нового мира». Зачитываясь им до слез уже в сорок шестом, певец особенно обостренно прочувствовал дислоцированную в нем историю земляка военкора Андрюху Климентова, с которым в своих душевных переживаниях сблизился еще с Воронежского паровозоремонтного. Рассказ «Семья Ивановых» откровенным созвучным аккордом ударил в ранимое Иваново сердце и глубинно засел там тяжелыми неизлечимыми болями.

Иван Шмелев. Фото из Государственного архива литературы и искусства.

И сегодня, собираясь об этом петь, музыкант возвратился к саге любимого автора. В ней с беспрецедентной доселе правдивостью журналист-фронтовик Андрей Платонов разговаривал с читателем о воспалившихся душевных рубцах, об увечной эмоциональной зависимости героев от недавнего бытования в военном братстве, о том, каким болезненным ляжет их путь победителей к миру: гвардии капитана Иванова и скромной помощницы батальонного стряпуна, его случайной попутчицы Маши: «Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью; она… привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли просторной Машей за ее… сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь… А теперь Маше… боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла… Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии…». А сам «Иванов оформил… остановку в городе и остался с Машей. В сущности ему нужно было скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, — может быть, потому что хотел погулять еще немного на воле…». Но однажды исчерпавшая себя пьеса «Фронтовая «вольница» закончилась, ее исполнителям пора было идти в жизнь… «До домУ», — по-домашнему, словно самым близким скажет это слово в песне Иван Шмелев, словно совсем своим.

И Иванов с сомнением преодолевает порог странного забытого им дома, за которым не видит омертвелую надсаженность жены, досадует на непонятного изношенного тыловыми реалиями сынишку: «Он смотрел на Петрушку, … слушал, как он дает… наставления матери и маленькой сестре, наблюдал озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему, как к сыну, недостаточно,… увидел, что… лицо у него было… словно бы уже уставшее от житейской заботы, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно… и весь Петруша походил на маленького небогатого, но исправного мужичка». Эфемерное счастье первой семейной встречи пачкается тенями непоправимого: бесстрастностью стариковской сущности двенадцатилетнего ребенка, одержимостью героя о неравновесии мужских и женских испытаний: «… я всю войну провоевал… смерть видел ближе, чем тебя… я пережил больше, чем ты, …» и дезавуирующим презумпцию исключительности солдатской судьбы в четырехлетнем пользовании лозунга: «Все для фронта, все для победы!» шепотом супруги: «Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов». Такими пронизывающими строчками писатель без околичностей приводит читателя к измерению участников этой неразыгранной драмы одной и той же мерой.

В границах внесемейной фронтовой морали, доселе возвышенным тоном озвученной песнями и стихами, нечестные поступки воевавших мужчин скоро и понятливо оправдывались, но дома женщинам вменялось в обязательство «ждать, как никто другой». Повернув эту неявную презумпцию, Платонов выразил тыловую долю как стойкое мужественное самопожертвование, и в нем бессильная однократная измена жены оправдывалась трудным прошлым этой семьи, а множественные походы мужа реализовались не через близость опасных мгновений на фронте, но лишь через неготовность расстаться с прежними, понятными ему впечатлениями. Автор не подыскивает ему высоких оправданий, достаточно объяснения, что бесчувственность в нем породила война, оскорбленный, Иванов покидает дом, к которому шел четыре года, чтобы причалить к случайной Маше: «…его сердце ожесточилось…, и нет в нем прощения человеку, который целовался с другим, чтобы… не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание…».

Расцарапывающий этими мыслями свои душевные корки, «дезертир» смотрит из тамбура уплывающего в неизвестность вагона на последний в его бывшем уже доме железнодорожный переезд и вдруг видит, как к нему, падая и поднимаясь, бегут двое задохшихся ребят: «…один побольше, а другой поменьше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собой, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою…» «Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад: «Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда?» … и разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто». «Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем». «Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети».

Повествование это о сложном драматичном воссоединении было немедленно растерзано праведными литературными авторитетами ведущей идеологии – первым солистом «руководящей и направляющей» Александром Фадеевым и его основным подголоском – главным столичным бумагомарателем Владимиром Ермиловым. Последний, беспринципно сводя старинные счеты с писателем, распинал его за «душевную неопрятность», «пакостное воображение» и влечение «в духе дурной «достоевщины» ко всему «страшненькому и грязненькому» в наполненном «мраком, цинизмом, душевной опустошенностью», «гнуснейшей клеветой на советских людей», «дышащих чистым воздухом героического ударного труда и созидания во имя великой идеи – коммунизма», очерке без наглядно-показательной героизации его персонажа.

И действительно, воспевания героики в рассказе было мало. Не стремился ее воспевать и Шмелев, все великое было напето давно, но тогда не о главном. Главным было то, что многие возвратившиеся пришли по той рокаде преодоления, что исповедовал в своей хлопотной статье его приятель-земляк. Оба друга знали, что многих вернувшихся самые большие испытания еще ожидают, они еще совершат те поступки, от которых им будет невыносимо плохо, и певец бесконечно и чутко их жалел, потому как есть такие поступки и даже проступки, где нет вины и виноватых, а есть необходимость, которая не должна мешать этим дорогим ему людям, фронтовикам и их женам, латать и обогревать семьи, спрыгивать с подножки уходящего поезда на ту дорожку, по которой бегут им вослед их дети. И именно в этом он, маэстро Иван Шмелев, им должен помочь и с полным сердцем проводить их до дому, потому что, «как ни велика война – эта жизнь больше ее».

Фадеев же в своем постановлении задекларировал рассказ как «лживый и грязноватый», «перерастающий в злопыхательство выползшей на страницы печати обывательской сплетней», особенно взывая к тому, что герой показан как «просто самый обыкновенный, «массовый» человек» с такой повседневной многомилионной фамилией. Рукопись будет у Платонова изъята без права последующей публикации любого другого материала писателя. В дальнейшем литератору удастся напечатать несколько небольших рецензий, пару эссе в журнале «Огонек», последним его прижизненным изданием станет книга русских сказок «Волшебное кольцо» под редакцией Михаила Шолохова, заботившегося об Андрее все это трудное для него время, и которая выйдет к читателю всего за несколько месяцев до кончины их автора.

Писатель Андрей Платонович Платонов после долгой мучительной болезни покинет наш бренный мир пятого января 1951 года, его судьбоносный рассказ «Семья Ивановых» через одиннадцать лет получит второй шанс под заглавием «Возвращение» в сборнике авторских рассказов в 1962 году.

Певец Иван Дмитриевич Шмелев в 1949 году в составе советской делегации работников искусств с огромной концертной программой посетит дружественную молодую Китайскую республику, где во время совместной одиссеи с генеральным секретарем Союза писателей СССР Александром Александровичем Фадеевым запросит у него ответ на самый неосторожный в своей жизни вопрос о причине творческого молчания любимого автора, за что по возвращении будет пожизненно отведен от звания заслуженного артиста РФ с выговором с занесением в личное дело члена Коммунистической партии Страны Советов.

Отец всех народов так и не оценит исполненную певцом песню, не найдя в ее интерпретации достаточного мужества и одержимости, особенно в последней, уводящей в пустоту бессмертия ноте, полагая, что в ней исполнителю необходимо было поднять над военной историей страны красное знамя победы.

Но Иван ни на минуту не усомнится в собственной парадигме подачи этого опуса и будет выводить на эстраду песню именно в таких полутонах и интонациях, и, как и прежде, выходя с ней к зрителю, сжав неуемное сердце в кулак, перед первыми шагами барабанной поступи на самой кромке сцены, словно на краю земли, будет шептать пересохшими губами: «Я понимаю, что все целительные проявления человеческих чувств не смогут смягчить исстрадавшуюся душу. Но, милые мои, ну постарайтесь, немного осталось, потерпите, мои хорошие, родные мои, я бы всех вас обнял, пригрел, дал бы вам сил, мужества дойти без потерь, без душевных потерь, и всем вам обязательно все-таки добраться до дому!»

«Вот солдаты идут». Музыка Кирилла Молчанова, текст Михаила Львовского, поет Иван Шмелев. В клипе «принимало участие» подразделение бронебойщиков 5 Гвардейского танкового корпуса Воронежского фронта, 1943 год. Автор фото Семен Фридлянд. Авторы фото в клипе — фронтовые корреспонденты: Марк Редькин, Евгений Халдей, Михаил Трахман, Эммануил Евзерихин, Марк Марков-Гринберг, Макс Альперт, Леонид Великжанинов, Леонид Доренский, Аркадий Шайхет, Яков Халип, Георгий Петрусов.

Товарищ Сталин не нашел в песенном воплощении Ивана суровой доблестной субстанции, такой первостепенной для идейного патроната новых людей высшего общества. Но искусство не может замирать в развитии и новую свою историю песня обрела, попав в совсем в другое, благословенное самими небесами, горло.

В последнее воскресенье января 1908 года в лучистом лазоревом Самарканде у самого обыкновенного сапожника родился не совсем обыкновенный мальчик. С мятежных отроческих лет пацаненка словно чудесное убежище от уличных схлесток оберегали две большие страсти: скрипка, на которой его обучал играть занесенный в город Знаменитых Теней Первой мировой одинокий пленный австриец, да юная любознательность к появляющимся в те дни новым боевым машинам. Отдаваясь из них творческой, в дополнение к струнным, он старался обуздать музыкальную грамотность на черно-белых лакированных пластинках кем-то второпях брошенного Steinway&Sons. Но вторая все же одержала в нем главенство. И уже в тридцать первом Женя, молодой выпускник Московской школы военных автотехников, в тех же краях помощником командира роты по технической части начал свой путь к главному делу личной судьбы и судьбы своего отечества: подготовке кадровых офицеров-автомобилистов для охраны границ огромной родины.

В сорок первом Евгений защитил элитарный диплом инженера Военной академии механизации и моторизации РККА и поступил в полное распоряжение Великой Отечественной, оставив за ее рубежами самых близких дожидаться его домой. В этой прозаичной повести, казалось бы, не было ничего поэтичного, история тысячи советских семейств, если бы не одно исключительное событие.

Фото из архива Военной академии бронетанковых войск.

Несколькими годами ранее обаятельный скрипач-пианист, теперь уже танкист-гитарист, проникновенными романсами чарует чувствительные девичьи сердца, среди которых и не сумевшее противиться им сердечко охочей до песен дочки сельского учителя Вольдемара Петровича Баумана. Так на высокой вершине открывшихся музыкой чувств в предвоенной Москве в главном столичном госпитале в Лефортове 8 января 1938 года их союз освящается появлением на свет первенца, нареченного именем своего даровитого родителя.

А в год, когда над страной разразятся грозы, этот приласканный господом мальчик пройдет первыми осознанными шагами по тревожной ранневоенной столице и двинется по бессчетным путям в эвакуацию на родину предков в Узбекистан, в сорок третьем вернется по желанным дорогам до дома в Москву, чтобы в сорок пятом встретить празднование счастья победы в главном городе его освобожденной отчизны. И все трагические для нее годы его, девятимесячным малышом потерявшего мать, будут греть и хранить гордые мысли о воюющем за русскую землю отце Евгении Никифоровиче, с первых дней помощнике командира 27-й танковой бригады на Западном, Брянском и Сталинградском фронтах, с ноября сорок второго инспекторе Главного автобронетанкового управления, а с сорок третьего начальнике техинспекции Управления механической тяги и самоходной артиллерии в центральном аппарате ГАУ, о солдате, однажды одолевшем фронтовые-трудовые дороги вместе со своими надежными подданными – простыми верными рядовыми — от пригородов Москвы через Сталинградскую битву по Курской дуге до навлекшего на себя позор, поверженного в том числе и этим солдатом, Берлина. А дома лучшим подарком к рождению ожидал родителя маленький сынишка, в своей горячей привязанности подражавший ему в самой светлой и искренней любви на земле – любви к вокалу. Прильнув к военному репродуктору, исполненный восторга, он окунался в героические песни, которые, распахнув ему свои большие сердца, рассказывали солисты вчерашней фронтовой эпохи: Абрамов, Михайлов, Киричек, Рейзен, Шмелев…

В сорок девятом семья из двух Евгениев, отца и сына, собрав небогатые мужские пожитки, высоким правительственным назначением отправилась на Южный Урал командовать Челябинским автотракторным артиллерийско-техническим училищем, где впервые услышала записанный Иваном Шмелевым в том же сорок девятом опус «Вот солдаты идут». С полутакта подхвативший мотив Женя-младший, бывало, запевал песню на «подсолнечной» пионерской сцене под аккомпанемент летнего лагерного аккордеона. Но скоро школьник-отличник, не ведая того, что музыка станет его главным я, загоревшись учебным светом математики и литературы, отложил сценические опыты до будущих триумфальных времен. А пока что любознательный юноша с удовольствием открыл для себя пластинки с лучшим мастером русского оперного вокала, непревзойденным ясным басом-баритоном редчайшей чувственности Федором Ивановичем Шаляпиным. И надевши его звездный репертуар на себя, вдохновенно пел, подыгрывая на эпохальном отцовском ударно-клавишном инструменте. Тогда-то, осчастливленный таинством вершившегося, он впервые услышал, что его собственный робкий подростковый альт чудесным превращением оборачивается басом.

В пятьдесят пятом снаряженный золотым багажом оценок молодой Евгений приехал на учебу в Ленинград постигать дисциплину моряка-строителя и, прогуливаясь по прекрасной северной Пальмире, повстречал на своем пути величественный эклектичный храм музыки архитектора Владимира Николя и остро понял, что однажды будет обучаться в нем возвышенному искусству владения звуком, а путешествуя до театра на площади Искусств, уже знал, что когда-нибудь будет служить не на море, а здесь.

Поступив в Ленинградский инженерно-строительный, будущий премьер приобщился к хоровому пению, а после по совету дирижера брал благотворительные уроки вокала у Марии Матвеевой, она же и показала его небывалый талант изумительной Софье Преображенской, определившей несложившегося морячка в класс гениального Василия Луканина, которому самый потрясающий бас в истории мировой оперной музыки будет обязан всеми своими умениями. Но и, как о своей судьбе скажет сам маэстро, «миру добрых людей» тоже.

Проникаясь исключительностью своего студента, дважды в неделю командование военного факультета, куда был приписан наш служака, выдавало нужные для посещения занятий увольнительные. А после приобретения строительного диплома юному студенту консерватории будет дарована возможность остаться в городе своей новой Alma mater без повинной трехлетней отработки. Такой невеликой помощью все людское сообщество вокруг помогало появиться на земле величайшему наследию русской нации.

И вот для героя наступает то, что испанские матадоры называют El momento de la verdad, определяющий истинную судьбу момент истины: в том самом театре оперы и балета им. Мусоргского, что еще с середины XIX века удобно расположился на площади Искусств, зажигается звезда студента отделения сольного пения Ленинградской консерватории Евгения Евгеньевича Нестеренко. А в далеком уральском Челябинске кавалер орденов Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, двух орденов Красной Звезды, хозяин множества боевых медалей, настоящий военный человек, честный боевой офицер Евгений Никифорович Нестеренко удостаивается звания генерала-майора технических войск.

Фото из военного архива и архива Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища им. П.А. Ротмистрова.

Теперь взлетевшего к небесам молодого вокального любимца ожидает завидная творческая судьба. После Малого оперного будет Кировский, зазвенят победы на конкурсах, к нему примерится ведущий басовый репертуар в партиях Годунова, Сусанина, Мефистофиля, Филиппа и Хованского, его завлечет преподавание вокала, призовут лучшие сцены мира: Большой, Метрополитен, Вена и, как высшее признательное отличие, Ла Скала.

Теперь, став знаменитым и почитаемым, народный артист СССР, солист священной сцены Большого вспоминает об истоках, что когда-то благословили его в путь по желанной дороге музыки: о первых впечатлениях о Великой Отечественной, сражавшемся на фронтах родины далеком отце, эвакуации в Ташкент и голосе военного певца из репродуктора. Мысль о концерте из репертуара сороковых готовится им с особенной деликатностью и пониманием, чутко и щепетильно продумываются произведения и тон исполнения. Он заполнил себя этой темой насквозь: читал стихи и прозу, просматривал картины.

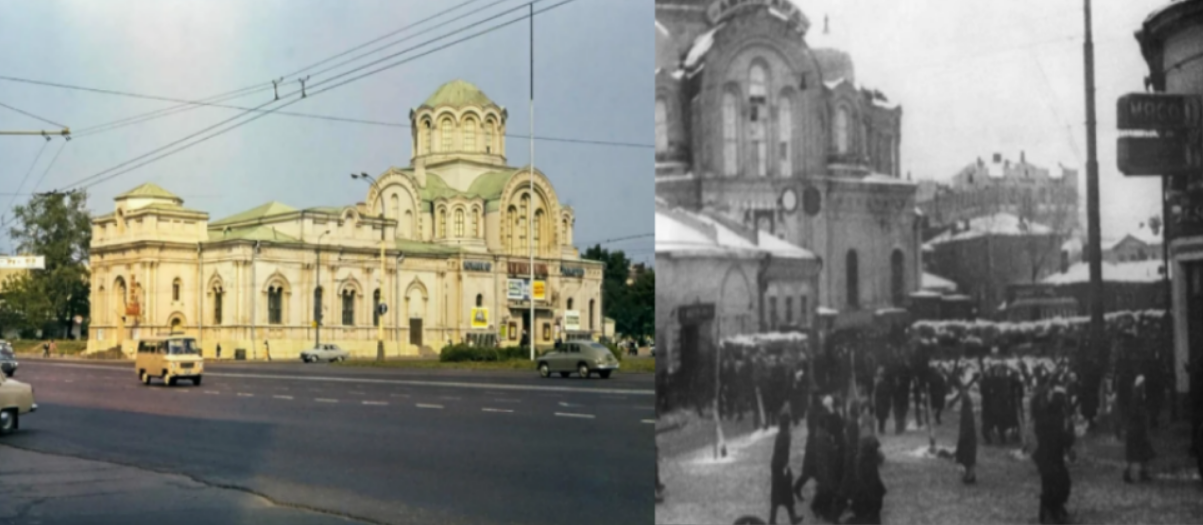

Одна из них причастила его к исполнению одной из любимых им прежде песен. «Вот солдаты идут» Непринцева Юрия Михайловича выражается в особенной, резкой ритмике и броской пронзительной образности. По опаленной военной дороге в желтом пламени войны в линялых выцветших гимнастерках идут защитники своей страны, идут усталые, израненные, но упрямые в своем бесконечном мужестве. Идут изо дня в день, из боя в бой по одному и тому же вечному пути. Суровые эскизно набросанные лица, сдержанные, не оранжево-красные, а грязновато-охряные краски огня определяют ее эмоциональное содержание. После первой же экспозиции автор получал от зрителей письма все с той же отчаянной просьбой: «Расскажите, когда и где вы видели моего так и не вернувшегося домой отца, сына, мужа, брата? Ведь это именно его вы запечатлели на картине!»

Фото с сайта Приморской государственной картинной галереи.

Видел он их на войне, где, создавая настроение бойцам плакатами и карикатурами, воевал боевым корреспондентом, художником при Политуправлении Балтийского флота. Его полотна — быль, возведенная в подвиг, прочувствованная личными переживаниями, расписавшими пылью фронтовых дорог память, откликнувшуюся спустя годы желтым заревом пожара с небес далеких сороковых…

Прочитав множество стихов, послушав побывальщин, дотронувшись до полотна Юрия Непринцева, Евгений Нестеренко с щедростью большого художника переписал эту песню на другую фабулу, нежели Шмелев, на сюжет с идеей безусловной гордости за причастность своей семьи к делу Победы: он знает ее участников, что на картине — неодолимыми и стойкими, такими, как его отец. В его исполнении сына, исполнении плотным непоколебимым звуком нет сочувствия, но глубокое, признательное уважение. И первоначальное военное авторское «величавая» в обращении к Отчизне, он меняет на безусловное заслуженное «славная», потому что сегодня наравне и вместе с героями песни его Отчизна обрела эту бессмертную славу.

«Вот солдаты идут». Музыка Кирилла Молчанова, текст Михаила Львовского, поет Евгений Нестеренко.

Прославлением своей родины наполнил эту песню и «посланник» следующего за детьми представительства. Появившиеся на свет под мирной лазурью внуки, не ведая тягот войны, по священному гражданскому согласию с непритворной торжественностью выходили на высокие вахты к Вечному огню охранять покой соотечественников, вырвавших из черного уродства нашу светлую чистую планету. Кому-то из школьников шестидесятников посчастливилось изучать огневые-сороковые по щемящим душу рассказам своих еще здравствовавших предков. И каждый год Девятого мая советские девочки и мальчики, движимые восхищенными горделивыми порывами, старались протиснуться через выстроившиеся вдоль дорог колонны зрителей, чтобы пылким юношеским взглядом увидеть величие грозной техники, шагавшей по праздничному победному параду, демонстрирующему надежную защитную мощь любимой страны.

Представлять этот бесценный, принадлежащий России голос не нужно даже самому неискушенному читателю, его знал и ему аплодировал весь мир. Сибиряк Дмитрий Хворостовский крепким младенческим криком заявил свое появление на белый свет в октябре шестьдесят второго и кровных связей с войной ни в жизни, да и в первородном творчестве не имел. Его отец Александр Степанович, сын бывшего учителя начальной школы, а на момент Великой Отечественной служащего на железной дороге, вселенскую катастрофу повстречал маленьким мальчиком в Перми. В тот день, повинуясь внутреннему велению чести, дед Степан Иванович атаковал местный военкомат с требованием водворить его туда, где поют канонады, но обладатель весомого для трудовых военных будней диплома, был отправлен начальником заводского цеха на Паровозоремонтный, туда, где стучат поезда.

Фото из Красноярского музея железной дороги.

Так начались реалии тыловой жизни семьи за границами положенных от звонка до звонка: часть зарплаты на заводе выдавалась облигациями государственного займа, возмещение по которым разыгрывалось с наступлением победы. Тогда-то и спустилось знамение, без которого, возможно, и не свершилось бы певца Хворостовского: одержавшая верх облигация деда Степана обеспечила получение приза музыкальным инструментом, и родители великодушно приобщили к его выбору семилетнего сынишку: «Что тебе – гитару или пианино?» Без дрожи сомнения, с пеленок пораженный музыкальным поветрием, Сашенька с готовностью облюбовал клавиши. На семейном вече родители, помянув о том, как между измотанными военными вахтами с отрадой заглядывались на то, как их растущий отрок конструировал из двух чемоданов рояль, и маленькое невинное нутро его расцветало, решили приобрести именно пианино.

Фото из Красноярского музея железной дороги.

Этот, изготовленный в Бреслау и в результате судьбоносной удачливой репарации прибывший из Германии в Пермь редкий Wilhelm Velten, которому посчастливилось обучать всех участников музыкального семейства владением фортепьянной техники, обозначил точку отправления в путь человека, которому однажды предстоит стать послом своего государства в высокой области искусства: «Там, где мы есть, мы несем то, что представляет наша страна, наша Родина. Меняются дипломаты, правительства, президенты, а искусство остается вечным. Я это очень хорошо понимаю… на меня смотрели как через амбразуру дзота… И когда я выступал, я видел, как лица этих людей меняются. И для меня это являлось самым большим чудом. Конечно, ради этого стоит и жить, и творить, и заниматься тем, чем мы занимаемся».

А после войны потомственные «хранители» стальных магистралей Хворостовские трудились на железной дороге, по которой с мая и до апреля сорок восьмого возвращались до дома ее ветераны. Истории их долгожданных возращений, словно киноленты, двигались перед глазами деда Степана Ивановича, делившегося своими умудренными переживаниями с подросшим сыном, который позже, как бесценное наследство, передаст свое священное отношение к истории отечества и внуку. Много радостных душевных впечатлений вобрал в себя юный Дима от своих обожаемых стариков: и в четырехдневных переездах в купейных вагонах «Красноярск — Сочи», и в совместных с дедом Степаном «пытках» в обуздании садовой ножовки, и во время беспечной возни в домике на шести сотках с пристроенной верандой из отслуживших на прошлой должности, пахнущих бесчисленными путями обыкновенных железнодорожных шпал.

Они были большими друзьями, эти Хворостовские. Особенно отец и сын: «Своим рождением на свет я обязан маме, а творческой судьбе – папе!». Не было бы вдохновенно увлеченного пением отца, не услышал бы свет гениальный голос сына. Под звездой инженера-химика с Красноярского радиозавода Александр Степанович непрестанно обучался вокалу, проводил музыкальные кружки и, что важнее всего на свете, чутко оберегал золотые таланты своего одаренного потомка от неумелых педагогических надругательств: «У Димы были прекрасные данные, мы решили, что его голос нужно сохранять. Он, еще будучи совсем маленьким, тонко чувствовал музыку. Когда я пытался петь не от себя, он говорил: «Папа, мне тебя жалко», а когда начинал петь правильно, он улыбался: «Теперь не жалко».

Поначалу юноша даже не метил в артисты, его мама, Людмила Петровна, трудилась врачом, и привязанный к домашним идеалам сын объявил о поступлении в медицинский. Но, ожидая на остановке автобус в сторону будущей учебной обители, загадал, какой придет первым, на том и уедет учиться. Первым пришел тот, что до института искусств…

Так и женил его отец на музыке, устроив на начальное слушание в училище имени М. Горького. Они были в разных с ней отношениях, но на одной частоте, на одном всплеске этого потаенного восприятия. После, став знаменитым и успешным, маэстро ежедневно обсуждал с дорогим родителем программы и жаждал от него правдивой бескомпромиссной оценки своих лучших работ: «В 20 лет через пение я не выражал свою душу, не было ничего у мальчика ни в голове, ни на душе — что там могло быть?»

И именно потому, что, не будучи совершенно уверенным в своем личном проникновении, он, заручившись надежным сотворчеством, вместе с ним подготовил их общий мемориал победы – большой концерт песен о войне. В них исполнитель на высокой волне восхищения пел о безоглядном преклонении перед теми, благодаря кому не изведал боли и страха от утраты ни деда, за которого они сражались, ни любимого отца, ни позже его собственных детей, пел словно гимн на торжественной вахте у Вечного огня, опуская им свой вечный благодарный поклон.

«Вот солдаты идут». Музыка Кирилла Молчанова, текст Михаила Львовского, поет Дмитрий Хворостовский.

* * *

Озабоченная объявленным мне высшими силами приказом, я спустилась с «гонимых вешними лучами» высоких снегов в «Роза хутор» и впорхнула в отправлявшийся до «Красной поляны» дармовой весьма кстати подоспевший трансфер. Уютный инновационный в этих местах автобус в режиме онлайн демонстрировал мне оплывающие хмурые очертания, торопливо сбегающие обратно. От нижнего тоскливого бледно-свинцового пейзажа стало немного волновать, и, дабы отстраниться от неприятных покачиваний, я уткнулась в паутинку треснувшего экрана моего надежного столетнего гаджета. Сотовый ветеран в коллаборации с Яндексом готовно просветил меня новостями:

— Простые американцы извинились перед Россией за Байдена;

— В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода;

— Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков;

— Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко.

Он все-таки нас покинул. Ушел на 84-м году последний советский центральный народный русский бас, самый могучий из трех пожалованных в рассказе богатырей. Невольные слезы засеребрили мне глаза – вместе с этим эпическим человеком, этим планетарным певцом ушла непростая, нередко несправедливая, но совершенно прекрасная эпоха больших мастеров. Не без горечи поразмыслив, я вновь решительно открыла текстовой редактор и начала писать…

Писать ловко или неумело в память об этих музыкантах и в память о начале беспрецедентной войны, которое обозначит в этом году свою полную дату, да и просто для того, чтобы великое не ускользало.

Их великолепное трезвучие обогатило слушателя замечательной песней, и мне мечтается, чтобы каждый нашел для нее место в душе, чтобы каждый нашел для себя тот самый близкий ему вариант ее звучания в таком многообразном выборе, потому как каждый из них уникален, неповторим и искренен. И тут, как говорится, каждому свое!

Из архива Натальи Легоньковой и свободного доступа.

Подана песня мастерами по-разному, каждый из них вкладывал свое содержание, переживание, тембр, но определенно, и в этом они равны, каждый оставлял в ней часть себя, своего настоящего я и долю большой любви к своей величавой славной родине и публике. И в этой преемственности мне видится уместным еще раз предоставить им слово:

От Дмитрия Хворостовского: «Я русский человек. Любое враждебное слово в отношении нашей культуры я воспринимаю в штыки». «Российская публика – самая трудная в мире. Петь перед нею – огромная ответственность. Потому что публика в России каждый раз ждет от тебя чуда. И каждый раз ты обязан это чудо совершить».

От Евгения Нестеренко: «Меня иногда называют гражданином мира — я с этим не согласен. Артист, на мой взгляд, всегда духовно принадлежит тому народу, той стране, где он состоялся, где произошло его человеческое и профессиональное становление».

И в качестве финала спетому и рассказанному, как прощание до новых свиданий на эстраде в интернетпространстве репризой Ивана Шмелева, которой он приветствовал любимого им зрителя по окончании каждого своего концерта: «Большое вам русское спасибо!»

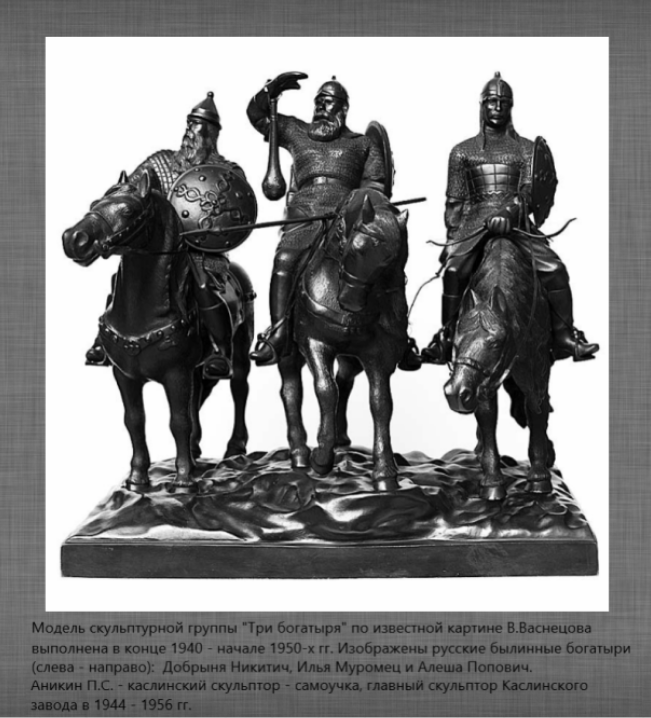

Фото с сайта Каслинского завода архитектурно-художественного литья.

Наталья Легонькова.

Красная поляна, март 2021 года.